Stille Gefahr in den Venen: Venenthrombose verstehen und verhindern

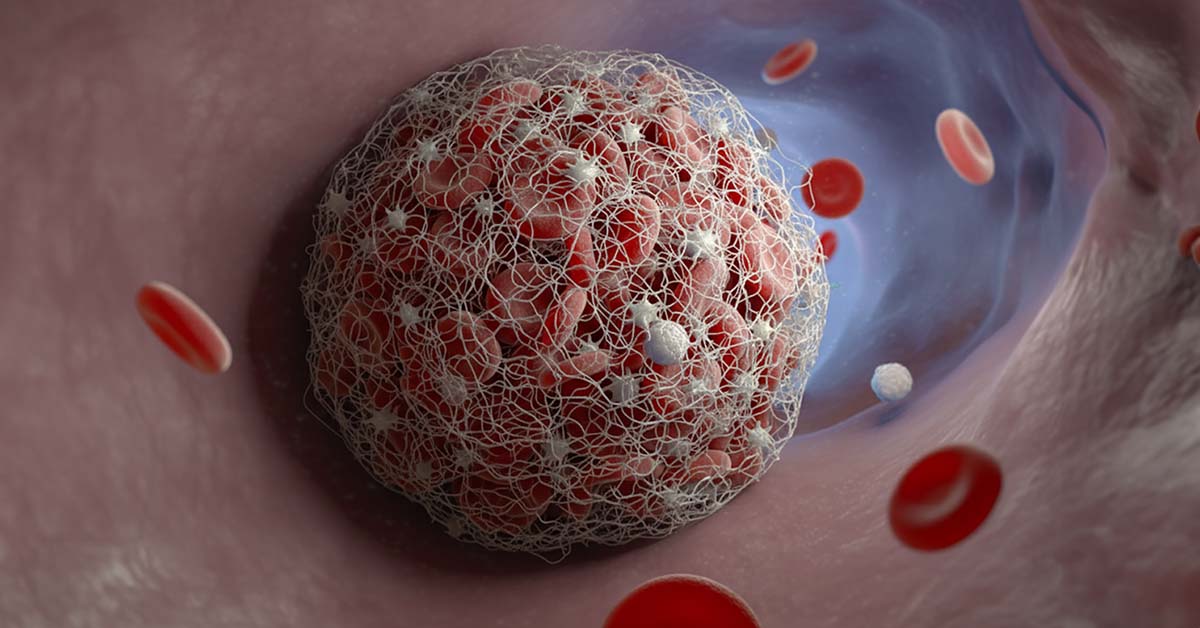

Eine Venenthrombose – insbesondere die tiefe Venenthrombose (TVT) – ist eine ernsthafte, oft unterschätzte Gefäßerkrankung, bei der sich ein Blutgerinnsel (Thrombus) in einer Vene bildet und den Blutfluss teilweise oder vollständig blockiert.

Am häufigsten treten diese Gerinnsel in den tiefen Bein- oder Beckenvenen auf (daher Beinvenenthrombose oder Phlebothrombose genannt).

Jedes Jahr erleidet in Deutschland etwa eine von 1000 erwachsenen Personen erstmals eine TVT, womit diese Erkrankung zu den häufigsten akuten Herz-Kreislauf-Erkrankungen zählt – nach Herzinfarkt und Schlaganfall an dritter Stelle.

Medizinisch geprüft von:

Dr. Hamidreza Mahoozi, FEBTS, FCCP

Erstveröffentlichung:

September 18, 2025

Aktualisiert:

August 25, 2025

Die Gefahr besteht vor allem darin, dass sich Teile des Gerinnsels lösen und mit dem Blutstrom in Richtung Lunge wandern können. Eine solche Lungenembolie kann lebensbedrohlich sein und ist Schätzungen zufolge hierzulande für bis zu 100.000 Todesfälle pro Jahr verantwortlich . Um derart gravierende Folgen zu vermeiden, ist es entscheidend, eine Venenthrombose frühzeitig zu erkennen und umgehend zu behandeln.

Doch wie entsteht eine Thrombose, woran erkennt man sie, und was kann man dagegen tun? In diesem Artikel erfahren Sie verständlich und wissenschaftlich fundiert, welche Ursachen, Risikofaktoren, Symptome, Diagnose- und Behandlungsmöglichkeiten es gibt.

Außerdem geben wir Tipps zur Prävention und erklären, welche Empfehlungen aktuelle Leitlinien in Deutschland, Österreich, der Schweiz und anderen Ländern bereithalten.

Ziel ist es, Patienten und Angehörige umfassend zu informieren – einfühlsam und evidenzbasiert –, damit Sie die „stille Gefahr“ in den Venen erkennen und Ihr Risiko für eine Thrombose aktiv senken können.

Was ist eine Venenthrombose?

Der Begriff Venenthrombose bezeichnet einen Gefäßverschluss in einer Vene durch ein Blutgerinnsel. Prinzipiell können Thrombosen zwar in allen Gefäßen auftreten (auch in Arterien), doch für Venenleiden sind insbesondere venöse Thrombosen relevant, vor allem in den tiefen Bein- und Beckenvenen.

Man spricht dann von einer tiefen Venenthrombose (TVT). Tiefe Venen liegen gut geschützt in der Muskulatur und transportieren das sauerstoffarme Blut zurück zum Herzen. Wenn sich hier ein Thrombus bildet, kann er den venösen Rückstrom behindern und zu einer Blutstauung führen. Typischerweise entstehen ca. 90% aller TVT im Bereich der Beinvenen, häufig in den tiefen Unterschenkelvenen, und können sich auf Knie- oder Beckenvenen ausweiten . Seltener sind Armvenen betroffen (z.B. nach Infusionen oder Verletzungen).

Oberflächliche Venenthrombose: Neben der TVT gibt es auch Thrombosen in oberflächlichen Venen, z.B. bei Krampfadern, oft begleitet von einer Venenentzündung (Thrombophlebitis). Diese oberflächliche Venenthrombose verursacht ähnliche Beschwerden (lokale Rötung, Schmerz) ist aber weniger gefährlich, da die betroffenen Venen nicht direkt zur Lunge führen.

Dennoch ist Vorsicht geboten: Eine oberflächliche Thrombophlebitis kann sich bis zur Einmündungsstelle in das tiefe Venensystem ausdehnen. Auch sie erhöht – wenn auch geringer – das Risiko für eine Lungenembolie und darf daher nicht auf die leichte Schulter genommen werden.

Allgemein gilt: Jeder Thromboseverdacht sollte rasch ärztlich abgeklärt werden, um Komplikationen zu vermeiden .

Ursachen und Risikofaktoren

Die Entstehung einer Venenthrombose wird klassisch durch die Virchow-Trias beschrieben: 1) Verlangsamter Blutfluss (Stase), 2) Gefäßwandschädigung und 3) erhöhte Gerinnungsneigung des Blutes. Verschiedene Auslöser können diese Faktoren beeinflussen und so eine Thrombose begünstigen:

- Längere Immobilität: Bewegungsmangel führt zu langsamem Blutfluss in den Beinen. Langes Sitzen (z.B. auf Flugreisen oder im Büro) und Bettlägerigkeit (etwa nach Operationen oder bei Krankheit) erhöhen das Thromboserisiko erheblich .

Oft wird in diesem Zusammenhang vom „Economy-Class-Syndrom“ gesprochen, wenn auf Langstreckenflügen durch enges Sitzen eine Beinvenenthrombose entsteht. - Gefäßverletzungen und Operationen: Chirurgische Eingriffe, Verletzungen oder Traumata im Beinbereich können die Gefäßinnenwand schädigen und eine lokale Gerinnungskaskade auslösen . Auch Gefäßentzündungen oder Erkrankungen wie Arteriosklerose, Bluthochdruck und Diabetes können die Venenwand angreifen und so die Thrombusbildung fördern.

- Gerinnungsstörungen: Angeborene Thrombophilien (z.B. Faktor-V-Leiden-Mutation, Protein-C-/S-Mangel oder Antithrombin-III-Mangel) führen zu einer überschießenden Gerinnung. Bei etwa 30% der VTE-Patienten findet sich z.B. eine APC-Resistenz (Faktor-V-Leiden) als zugrundeliegende Ursache.

Auch Mangel an gerinnungshemmenden oder gerinnselauflösenden Stoffen kann Thrombosen begünstigen . Besteht eine solche Thrombophilie, steigt das Risiko vor allem in Kombination mit weiteren Faktoren deutlich an. - Erhöhte Gerinnungsneigung durch Hormone: Hormonelle Einflüsse spielen eine große Rolle. Die Antibabypille und Hormonpräparate (z.B. in den Wechseljahren) erhöhen das Thromboserisiko, insbesondere bei zusätzlichen Risiken wie Rauchen oder Übergewicht.

Schwangere Frauen haben von Natur aus eine verstärkte Blutgerinnung – ihr Thromboserisiko ist etwa fünf- bis sechsmal so hoch wie das Nichtschwangeren gleichen Alters.

Kommen weitere Faktoren hinzu (etwa Bewegungsmangel in der Schwangerschaft durch Bettruhe bei Komplikationen), kann die Anfälligkeit für eine TVT noch um ein Mehrfaches ansteigen . Besonders kritisch ist die Kombination Rauchen + Pille: Raucht eine Frau über 35 Jahre und nimmt zugleich die Pille, steigt ihr Thromboserisiko drastisch – um das bis zu 40-Fache im Vergleich zu einer Nichtraucherin ohne Pille. - Frühere Thrombosen oder Lungenembolien: Wer bereits eine Thrombose (oder Embolie) durchgemacht hat, trägt ein erhöhtes Risiko für weitere Ereignisse . Die Gefäße sind oft vorgeschädigt und neigen zu erneuten Verschlüssen, sofern keine ausreichende Prophylaxe erfolgt.

- Chronische Erkrankungen: Krebserkrankungen (insbesondere im fortgeschrittenen Stadium) erhöhen durch verschiedene Mechanismen (Tumorzellen aktivieren das Gerinnungssystem) das Thromboserisiko erheblich. Auch schwere Herzinsuffizienz (Herzschwäche) begünstigt Venenthrombosen, da der Blutfluss verlangsamt ist .

Zudem können hämatologische Erkrankungen, die das Blut dickflüssiger machen (z.B. Polyzythämie), zu vermehrten Gerinnselbildungen führen. - Weitere Faktoren: Krampfaderleiden (Varikosis) geht mit einem schlechteren Blutrückfluss und venöser Stauung einher und gilt ebenfalls als Risikofaktor . Schweres Übergewicht (Adipositas) erhöht den Druck auf die Beinvenen und verdreifacht in etwa das TVT-Risiko . Flüssigkeitsmangel (Dehydrierung, z.B. im Sommer oder bei unzureichendem Trinken) macht das Blut viskoser und begünstigt Gerinnsel.

Schließlich nimmt auch mit zunehmendem Alter (>60 Jahre) das Thromboserisiko deutlich zu , da Gefäßwände und Klappen degenerative Veränderungen aufweisen und die Gerinnungsneigung altersbedingt steigt.

Wie man sieht, kommt eine Venenthrombose meist nicht „aus heiterem Himmel“. Oft wirken mehrere Risikofaktoren zusammen, sodass sich ein Gerinnsel bildet . Viele dieser Faktoren lassen sich beeinflussen – dazu später mehr im Abschnitt Prävention.

Wichtig ist, seine persönliche Risikosituation zu kennen (z.B. bevor man eine lange Flugreise antritt oder wenn man hormonelle Verhütung wählt) und gemeinsam mit dem Arzt abzuwägen, ob vorbeugende Maßnahmen nötig sind.

Symptome und Warnzeichen

Eine tiefe Venenthrombose kann sehr unterschiedliche Symptome hervorrufen – von deutlich sichtbaren Schwellungen bis hin zu fast gar keinen Beschwerden. Typischerweise treten jedoch einige Alarmzeichen auf, die man ernst nehmen sollte:

- Plötzliche einseitige Beinschwellung: Häufig wird das betroffene Bein (Unterschenkel, Knöchel oder ganzes Bein) plötzlich dicker. Die Schwellung kann im Tagesverlauf zunehmen. Oft misst man einen größeren Umfang im Vergleich zur Gegenseite.

- Schmerzen in Wade oder Bein: Meist sind ziehende oder krampfartige Schmerzen in der Wade typisch, manchmal auch ein Druckgefühl im Oberschenkel. Das Bein kann sich schwer oder gespannt anfühlen, als wäre es „muskelkaterartig“ überanstrengt . Oft verstärkt sich der Schmerz beim Stehen oder Gehen; Hochlagern des Beins verschafft mitunter leichte Linderung . Druck auf bestimmte Punkte (Wade, Fußsohle) kann schmerzhaft sein (sogenanntes Meyer- oder Payr-Zeichen), ebenso das starke Beugen des Fußes (positives Homans-Zeichen) – diese klinischen Zeichen sind aber unspezifisch.

- Hautveränderungen: Das betroffene Bein ist oft überwärmt und die Haut wirkt gespannt, glänzend und verfärbt. Typischerweise kann eine bläuliche (livide) oder rötliche Verfärbung auftreten, bedingt durch den Rückstau des venösen Blutes . Sichtbare Oberflächenvenen treten verstärkt hervor (sogenannte Warnvenen), da das Blut sich Umgehungskreisläufe sucht . In schweren Fällen kann das Bein auch blass marmoriert sein (Phlegmasia alba/coerulea bei beinahe komplettem Verschluss).

- Spannungsgefühl und Schwere: Viele Patienten berichten von einem Druck- und Schweregefühl im Bein. Es fühlt sich „prall“ an, als ob es gleich platzen würde. Dieses Gefühl tritt besonders nach längerem Sitzen oder morgens nach dem Aufstehen auf und ist ein wichtiges Indiz.

- Leichtes Fieber, Unwohlsein: Manche Betroffene haben subfebrile Temperaturen (um 38°C), beschleunigten Puls oder ein allgemeines Krankheitsgefühl. Diese unspezifischen Symptome entstehen durch entzündliche Prozesse an der Gefäßwand und den ablaufenden Gerinnungsvorgang.

Wichtig: Nicht alle diese Anzeichen müssen vorhanden sein. Mitunter fehlen typische Symptome nahezu vollständig – gerade bei immobilisierten oder älteren Patienten kann eine TVT stumm verlaufen.

Umgekehrt sollte schon ein einzelnes der genannten Symptome am Bein – insbesondere wenn es akut neu auftritt – an eine Thrombose denken lassen . Weil die Beschwerden so unspezifisch sein können, spricht man auch von einer „lautlosen“ oder „stillen Gefahr“.

In der Tat wird jede dritte Thrombose erst durch ihre Komplikation entdeckt, z.B. wenn plötzlich eine Lungenembolie auftritt . Lassen Sie es nicht so weit kommen: Bei Verdacht auf Thrombose sofort ärztliche Abklärung!

Diagnose: Wie wird eine TVT festgestellt?

Die Diagnosestellung einer Venenthrombose erfolgt in mehreren Schritten. Zunächst wird der Arzt eine gründliche Anamnese und klinische Untersuchung durchführen.

Er fragt nach Ihren Beschwerden (seit wann bestehen Schwellung oder Schmerzen?), nach Risikofaktoren (z.B. kürzliche Operation, lange Reise, familiäre Gerinnungsleiden) und nach früheren Thrombosen.

Bei der körperlichen Untersuchung achtet er auf sichtbare Schwellungen, misst den Beinumfang und prüft Druckschmerzen an typischen Stellen. Auch klinische Zeichen wie ein positiver Homans-Test können Hinweise liefern , sind aber – wie erwähnt – nicht eindeutig.

Um objektiv abzuschätzen, wie wahrscheinlich eine Thrombose vorliegt, nutzen viele Ärzte einen Score wie den Wells-Score . Dabei werden bestimmte Punkte vergeben (etwa für Beinödeme, Tumorleiden, kürzliche Immobilisierung etc.). Je höher die Punktzahl, desto wahrscheinlicher ist eine TVT. Liegt eine niedrige oder mittlere klinische Wahrscheinlichkeit vor, folgt meist ein D-Dimer-Test .

Labor: D-Dimer-Test

D-Dimere sind Spaltprodukte, die entstehen, wenn ein Blutgerinnsel vom Körper abgebaut wird. Ein Bluttest auf D-Dimer kann hilfreich sein: Ist der Wert normal (negativ) und die klinische Wahrscheinlichkeit gering, gilt eine TVT als sehr unwahrscheinlich.

Ein negativer D-Dimer-Test schließt in diesem Fall eine Thrombose mit hoher Sicherheit aus. Vorsicht: Ein erhöhter D-Dimer-Wert hingegen beweist eine Thrombose nicht, er zeigt nur an, dass irgendwo im Körper Gerinnungs- oder Auflösungsprozesse laufen.

D-Dimere können z.B. auch bei Entzündungen, nach Operationen, in der Schwangerschaft oder bei Krebs erhöht sein . Deshalb gilt: Bei positivem D-Dimer oder hoher klinischer Vortest-Wahrscheinlichkeit muss bildgebend untersucht werden.

Bildgebung: Ultraschall und weitere Verfahren

Der Goldstandard zur Thrombose-Diagnose ist die farbkodierte Duplex-Sonografie der Beinvenen . Dies ist ein spezieller Ultraschall, der sowohl die Gefäßstruktur als auch den Blutfluss farblich sichtbar macht. Der Arzt führt eine sogenannte Kompressionssonografie durch: Mit dem Ultraschallkopf drückt er auf die Vene. Eine gesunde Vene lässt sich komplett zusammendrücken, während eine thrombosierte Vene nicht vollständig kollabiert, da das Gerinnsel im Inneren dies verhindert . So kann man die Lage und Ausdehnung des Thrombus sehr genau feststellen. Diese Untersuchung ist schmerzlos, nebenwirkungsfrei und kann beliebig oft wiederholt werden.

In unklaren Fällen oder bei schwer zugänglichen Bereichen (z.B. Beckenvenen) kommen weitere bildgebende Verfahren zum Einsatz: Die klassische Phlebographie (Röntgen-Kontrastdarstellung der Vene) wird heute nur noch selten benötigt, etwa wenn der Ultraschall keine eindeutigen Ergebnisse liefert . Stattdessen kann eine Magnetresonanz-Venografie (MRV) oder eine CT-Angiografie in speziellen Situationen (z.B. V.a. Beckenvenenthrombose, Tumorthrombose) hilfreich sein . Bei Verdacht auf Lungenembolie als Komplikation würde man eine CT-Untersuchung der Lunge (CT-Angiografie) durchführen. Für die Erstdiagnose der Beinvenenthrombose bleibt jedoch der Duplex-Ultraschall die Methode der Wahl – schnell, sicher und ohne Strahlenbelastung.

Therapie: Wie wird eine Venenthrombose behandelt?

Jede bestätigte Venenthrombose muss umgehend behandelt werden, um das Fortschreiten des Gerinnsels und Komplikationen wie Lungenembolien zu verhindern.

Die Therapie der TVT ruht im Wesentlichen auf zwei Säulen: (1) Blutgerinnung hemmen (antikoagulative Medikamente) und (2) venösen Rückfluss verbessern (Kompression und Mobilisation). Moderne Leitlinien empfehlen hierbei ein strukturiertes Vorgehen in Phasen :

- Initialphase (ersten 5–21 Tage): Hier wird sofort mit Antikoagulation in voller Intensität begonnen, um das aktuelle Gerinnsel zu stabilisieren bzw. weiteres Wachstum zu stoppen .

Meist kommt Heparin zum Einsatz – entweder als niedermolekulares Heparin (NMH) unter die Haut gespritzt oder als intravenöses unfraktioniertes Heparin .

NMH (z.B. Enoxaparin, Dalteparin) ist heutzutage oft bevorzugt, da es planbar dosiert werden kann und keine laufende Blutgerinnungskontrolle (INR) erfordert . In vielen Fällen wird anfangs täglich eine Heparin-Spritze verabreicht. Alternativ können einige neue orale Gerinnungshemmer direkt ab Tag 1 gegeben werden: z.B. Rivaroxaban oder Apixaban in höherer Anfangsdosierung . Dies erspart die Heparin-Vorphase. - Erhaltungs- und Langzeittherapie (mind. 3–6 Monate): Ist die akute Phase überstanden, wird auf eine orale Antikoagulation umgestellt, die über mehrere Monate fortgeführt wird .

Früher war hier klassisch Phenprocoumon (Marcumar) oder Warfarin im Einsatz (Vitamin-K-Antagonisten), welche eine engmaschige INR-Laborkontrolle erfordern.

Heute empfehlen die Leitlinien bevorzugt die neuen oralen Antikoagulanzien (NOAK/DOAK) wie Apixaban, Rivaroxaban, Dabigatran oder Edoxaban, weil sie bei vergleichbarer Wirksamkeit deutlich seltener schwere Blutungen verursachen.

In Studien zeigte sich unter DOAKs eine ca. 40% geringere Rate an schweren Blutungen im Vergleich zu Marcumar . Zudem sind DOAKs anwenderfreundlicher (feste Dosis, kaum Kontrollen). Die Erhaltungstherapie dauert in der Regel mindestens 3 Monate, oft aber 6 Monate oder länger – abhängig von den Umständen der Thrombose . Handelte es sich z.B. um eine unprovozierte TVT (ohne auslösendes Ereignis) oder bestehen anhaltende Risikofaktoren (etwa Krebsleiden), wird häufig eine längere oder sogar dauerhafte Antikoagulation erwogen .

Die deutschen Leitlinien empfehlen bei hohem Wiederholungsrisiko eine zeitlich unbefristete Antikoagulation in voller Dosis . Bei moderatem Risiko kann eine verlängerte Sekundärprophylaxe in reduzierter Dosierung (z.B. halbe DOAK-Dosis) erfolgen, um das Rezidivrisiko zu senken und Blutungsgefahren zu minimieren . Diese Entscheidungen werden individuell mit dem Patienten getroffen und regelmäßig überprüft. - Sekundärprophylaxe & Nachsorge (über 6 Monate hinaus): Nach Abschluss der Antikoagulation (oder wenn sie dauerhaft in geringer Dosis weiterläuft) stehen regelmäßige Kontrollen an.

Der Arzt überprüft den Zustand der Venen, eventuelle Spätfolgen und passt die Medikation bei Bedarf an . Wichtig ist, Patienten für Risikofaktoren künftiger Thrombosen zu sensibilieren – etwa, dass sie bei längerer Immobilisierung (Reisen, Krankenhausaufenthalt) frühzeitig prophylaktische Maßnahmen ergreifen (z.B. Heparinspritzen, siehe Prävention unten).

Kompression und Bewegung

Neben der medikamentösen Gerinnungshemmung ist die Kompressionstherapie eine essenzielle Behandlungsmaßnahme . Durch äußeren Druck auf das Bein wird der venöse Blutfluss beschleunigt und Ödeme gehen zurück. Patienten mit TVT sollten schnellstmöglich einen abgestuften medizinischen Kompressionsstrumpf (mind. Klasse II) am betroffenen Bein tragen. Dieser sollte täglich, ganztägig angezogen werden – insbesondere beim Aufstehen, Stehen oder Sitzen.

Die Kompression hilft nicht nur akut gegen Schwellung, sondern reduziert langfristig das Risiko für ein postthrombotisches Syndrom (PTS) erheblich . Studien zeigen, dass konsequentes Tragen von Kompressionsstrümpfen die Inzidenz des PTS etwa halbieren kann.

Ergänzend kommen in Kliniken bei immobilisierten Patienten auch intermittierende pneumatische Kompressionspumpen zum Einsatz , die durch rhythmisches Aufblasen von Manschetten den venösen Rückstrom fördern.

Früher wurde bei TVT oft strenge Bettruhe verordnet, aus Angst, Bewegung könnte den Thrombus lösen. Aktuelle Erkenntnisse und Leitlinien tendieren jedoch dazu, frühe Mobilisation unter ausreichender Antikoagulation zu erlauben, da Bewegung die Muskelpumpe aktiviert und der Thrombus bei wirksamer Gerinnungshemmung eher fixiert bleibt.

In den ersten Tagen wird man dennoch schwere körperliche Anstrengungen meiden und das Bein oft hochlagern, um die Schwellung zu reduzieren.

Sobald die akute Phase vorüber ist, fördert regelmäßige Bewegung die Heilung: Spazierengehen, leichte Gymnastik oder Fußwippen verbessern die Zirkulation. Wichtig ist, dass der Patient an das Tragen der Kompressionsstrümpfe erinnert wird, besonders beim Aufstehen aus dem Bett.

Invasive Therapien (Lyse, Thrombektomie)

In den meisten Fällen reicht die Kombination aus Antikoagulation und Kompression aus, um eine Thrombose zu behandeln. Das körpereigene System baut den Thrombus mit der Zeit weitgehend ab. Es gibt jedoch spezielle Situationen, in denen invasive Maßnahmen erwogen werden:

- Thrombolyse („Lyse“): Dabei wird durch Medikamente (sogenannte Fibrinolytika wie rt-PA, Streptokinase oder Urokinase) versucht, das Gerinnsel aktiv aufzulösen . Dies birgt allerdings ein höheres Blutungsrisiko (z.B. Gehirnblutung) und wird daher nur bei ausgewählten Fällen eingesetzt – etwa bei ausgedehnten Thrombosen, die das ganze Bein betreffen, oder wenn eine akute Lebensgefahr durch Lungenembolie besteht.

Auch bei einer sogenannten Phlegmasia cerulea dolens (kritische Durchblutungsstörung des Beins durch massive TVT) ist eine Lyse-Therapie indiziert, um eine drohende Amputation zu verhindern. Die Lyse erfolgt meist lokal über einen Katheter direkt in den Thrombus.

Wichtig: Eine medikamentöse Thrombolyse ist nur innerhalb der ersten Tage bis maximal ~10 Tage nach Thrombosebeginn effektiv – später ist der Thrombus organisiert und schwerer auflösbar. - Chirurgische Thrombektomie: Hierbei wird das Blutgerinnsel operativ aus der Vene entfernt. Diese Methode kommt sehr selten zum Einsatz, nur bei lebensbedrohlichen Situationen oder Versagen der Lyse. Es gibt verschiedene Techniken: Die offene Thrombektomie eröffnet die Vene direkt und entnimmt den Thrombus manuell .

Alternativ kann mit einem Ballonkatheter gearbeitet werden, der über einen kleinen Schnitt in die Vene eingeführt wird. Der Ballon wird hinter dem Thrombus aufgepumpt und beim Zurückziehen „schiebt“ er den Thrombus aus dem Gefäß heraus. Gelegentlich wird auch ein Bypass um die verschlossene Vene gelegt, um den Blutfluss umzuleiten .

All diese Verfahren sind spezialisierten Zentren vorbehalten und werden nur erwogen, wenn ohne Eingriff schwere Schäden drohen (z.B. drohender Verlust der Extremität). - Cava-Schirm (Filter): Falls eine Antikoagulation absolut nicht möglich ist (z.B. wegen hoher Blutungsgefahr durch frische OP) und eine große TVT vorliegt, kann vorübergehend ein Vena-cava-Filter in die große Hohlvene eingesetzt werden. Dieser fängt evtl. abgehende Gerinnsel-Partikel ab und verhindert eine Lungenembolie.

Sobald es geht, wird der Filter aber wieder entfernt und eine medikamentöse Therapie begonnen, da Filter auf Dauer selbst Thrombosen verursachen können.

– Hinweis: Diese Maßnahme ist sehr spezifisch und kommt ebenfalls selten zum Tragen; sie sollte nur auf Leitlinien-Empfehlung in ausgewählten Fällen genutzt werden.

Zusammengefasst zielt die Behandlung darauf ab, den bestehenden Thrombus unter Kontrolle zu bringen und den Körper bei dessen Abbau zu unterstützen, neue Gerinnsel zu verhindern und Folgeschäden zu minimieren . Die akute TVT-Therapie geht nahtlos in eine längerfristige Sekundärprophylaxe und Nachsorge über – in dieser Phase gilt es vor allem, Komplikationen vorzubeugen.

Akute Komplikation: Lungenembolie

Die gefährlichste akute Komplikation einer tiefen Venenthrombose ist die Lungenembolie (LE). Dabei löst sich ein Teil des Thrombus (oder auch der ganze) und wird mit dem venösen Blutstrom über das Herz in die Lungenarterien gespült.

Dort verstopft das Gerinnsel ein Lungengefäß, wodurch es zum akuten Sauerstoffmangel und Kreislaufbelastung kommt . Das Spektrum reicht von kleinen, kaum bemerkten Embolien bis zum plötzlichen Herzkreislauf-Stillstand bei einer Fulminantembolie. Etwa 40–100 Tausend Todesfälle pro Jahr in Deutschland gehen auf das Konto von Lungenembolien – viele davon infolge unerkannter TVT .

Symptome einer Lungenembolie können sein: Plötzliche Atemnot, beschleunigte Atmung und Herzfrequenz, Brustschmerzen, die stechend sind und sich beim Einatmen verstärken, Angstgefühl, Schweißausbruch und ggf. Husten mit blutigem Auswurf . Blässe oder bläuliche Verfärbung (Zyanose) von Lippen und Fingernägeln deuten auf schweren Sauerstoffmangel hin.

Kleine Embolien können allerdings auch atypische oder milde Symptome verursachen – z.B. nur etwas Husten und leichtes Druckgefühl in der Brust.

Achtung: Eine Lungenembolie ist ein medizinischer Notfall! Bei plötzlicher ungeklärter Atemnot oder starken Brustschmerzen nach einer Thrombose oder bei Thromboseverdacht muss sofort der Notarzt gerufen werden . Jeder Verdacht auf LE erfordert umgehende Diagnostik (CT-Angiografie) und gegebenenfalls eine Lysetherapie oder Intensivmedizin, da in kurzer Zeit Lebensgefahr besteht.

Langzeitkomplikation: Postthrombotisches Syndrom

Während die Lungenembolie binnen Stunden bis Tagen auftritt, zeigt sich das postthrombotische Syndrom (PTS) oft erst Wochen bis Monate nach einer überstandenen TVT als chronische Folge.

Durch die Thrombose werden die Venenklappen im betroffenen Segment häufig geschädigt oder zerstört . Selbst wenn das Gerinnsel selbst vom Körper abgebaut wurde, bleiben die Venenwände und Klappen narbig verändert und undicht. Es entwickelt sich eine chronische Venenschwäche (venöse Insuffizienz) im betroffenen Bein – das nennt man PTS.

Typische Symptome des postthrombotischen Syndroms sind: Dauerhafte Schwellneigung des Beins (vor allem Knöchel und Unterschenkel), die im Tagesverlauf zunimmt .

Gefühl von Schwere und Schmerz im Bein, besonders nach langem Stehen oder Sitzen . Die Haut kann sich verfärben (bräunliche Hyperpigmentierung) und verhärten; häufig entstehen StauungsEkzeme, Juckreiz oder Entzündungen der Haut . In schweren Fällen entwickeln sich offene Unterschenkelgeschwüre (venöse Ulzera), die schlecht heilen. Außerdem bilden sich sekundäre Krampfadern als Folge der chronischen Stauung.

Zusammengefasst kann das PTS die Lebensqualität erheblich beeinträchtigen – schwere Beine, kosmetisch störende Hautveränderungen und chronische Wunden können Alltag und Mobilität einschränken .

Leider tritt ein PTS relativ häufig auf: Rund 20–50% der Patienten entwickeln in den ersten 1–2 Jahren nach TVT zumindest leichte PTS-Symptome, etwa 30% haben spürbare chronische Beschwerden, und etwa 5% erleiden ein schweres PTS mit Ulzera.

Die beste „Therapie“ des PTS ist die Vorbeugung, d.h. von Anfang an eine konsequente Behandlung der akuten TVT. Studien zeigen, dass frühe Mobilisation unter Schutz der Antikoagulation sowie konsequente Kompressionsbehandlung das Risiko des PTS reduzieren .

Für Patienten, die dennoch ein PTS entwickeln, gibt es folgende Behandlungsansätze :

- Kompressionsstrümpfe: Lebenslang konsequentes Tragen von Kompressionsstrümpfen (Klasse II/III) am betroffenen Bein ist die wichtigste Maßnahme . Der Druck hilft, Schwellungen zu verringern und die venöse Pumpfunktion zu unterstützen.

- Bewegungstherapie: Regelmäßige Gymnastik und Gehtraining können die Muskel-Venen-Pumpe stärken . Physiotherapie mit speziellen Übungen (Wadenpumpe, Zehenstand, Fahrradfahren in Rückenlage) ist sehr hilfreich. Langes Stehen oder Sitzen sollte vermieden werden – lieber zwischendurch laufen oder das Bein hochlegen.

- Hautpflege: Die Haut am Unterschenkel braucht viel Aufmerksamkeit. Tägliches Eincremen mit feuchtigkeitsspendenden Lotionen hält sie geschmeidig und vorbeugt Rissen . Bei beginnenden Ekzemen helfen vom Arzt verordnete Salben (z.B. kortisonhaltig).

- Behandlung von Ulzera: Offene Beine werden mit speziellen Wundverbänden versorgt; neben der Kompression ist oft eine moderne Wundtherapie nötig. Hier sollte ein Wundzentrum oder ein phlebologisch versierter Arzt eingebunden sein. Wichtig ist, Infektionen vorzubeugen oder konsequent zu behandeln (ggf. Antibiotika) . Bei sehr hartnäckigen Fällen können auch chirurgische Maßnahmen (Hauttransplantation, Venenbypass) erwogen werden.

- Medikamente: Zur Linderung von PTS-Beschwerden werden manchmal Venentonika (pflanzliche Venenmittel wie rotes Weinlaub, Diosmin/Hesperidin) eingesetzt, die die Mikrozirkulation verbessern sollen . Die Evidenz ist begrenzt, aber im Einzelfall können sie subjektiv helfen. Entzündungshemmer (NSAIDs) oder kortisonhaltige Cremes können lokale Entzündungen und Schmerzen reduzieren . In schweren Fällen mit wiederholten Thrombosen kann eine verlängerte Antikoagulation erwogen werden, um neue Verschlüsse zu verhindern.

Das PTS erfordert oft viel Geduld und diszipliniertes Mitwirken des Patienten. Durch die geeigneten Maßnahmen lässt sich aber meist eine Besserung erreichen und schlimmere Folgen (wie große Ulzera) vermeiden. Lassen Sie sich hier von Gefäßspezialisten beraten, falls Sie nach einer Thrombose bleibende Beschwerden haben.

Prävention: Wie kann man einer Thrombose vorbeugen?

Angesichts der potenziellen Gefährlichkeit einer TVT lohnt es sich, auf Vorbeugung (Prävention) zu setzen – gerade wenn man Risikofaktoren hat.

Viele Thrombosen lassen sich durch einfache Maßnahmen verhindern . Die Prävention unterteilt sich in Primärprävention (erstes Ereignis vermeiden) und Sekundärprävention (Rückfall vermeiden bei bereits Betroffenen). Hier die wichtigsten Empfehlungen:

- Bewegung und Aktivität: „Sitzen ist das neue Rauchen“, sagt man – tatsächlich ist Bewegungsmangel einer der hauptvermeidbaren Risikofaktoren. Regelmäßige körperliche Aktivität hält den venösen Blutfluss in Gang . Schon 30 Minuten Gehen, Radfahren oder Schwimmen an den meisten Tagen pro Woche verringern das Risiko deutlich.

Im Alltag helfen kleine Gewohnheiten: öfters Treppensteigen statt Aufzug, im Büro stündlich aufstehen und ein paar Schritte gehen, im Flugzeug alle 1–2 Stunden aufstehen oder Wadenübungen im Sitzen machen .

Auch Venengymnastik (Wippen mit den Füßen, Wechsel zwischen Zehenspitzen- und Fersenstand) kann man überall durchführen . Wichtig: Langes Sitzen oder Stehen vermeiden – wenn es nicht anders geht, so oft wie möglich unterbrechen. - Normalgewicht anstreben: Übergewicht belastet die Beinvenen. Eine Gewichtsreduktion senkt den Venendruck und verbessert die allgemeine Gefäßgesundheit.

Eine ausgewogene, gesunde Ernährung – reich an Gemüse, Ballaststoffen, mit wenig Zucker und gesättigten Fetten – unterstützt nicht nur das Herz-Kreislauf-System, sondern hilft auch, das Gewicht zu regulieren . Trinken Sie ausreichend (mindestens 1,5–2 Liter pro Tag Wasser oder ungesüßten Tee), gerade auf Reisen oder im Sommer, um das Blut „dünn“ zu halten. - Rauchen aufgeben: Rauchen schädigt die Gefäße und fördert Entzündungsreaktionen. Besonders in Kombination mit anderen Faktoren (Pille, Schwangerschaft) potenziert es das Thromboserisiko.

Das Aufhören mit dem Rauchen gehört zu den wichtigsten Präventionsmaßnahmen – es wirkt sich nicht nur auf Thrombosen, sondern auf die gesamte Gesundheit positiv aus. Schon wenige Monate Rauchstopp verbessern die Gefäßfunktion deutlich. - Kompressionsstrümpfe in Risikosituationen: Wenn Sie wissen, dass Sie längere Zeit immobil sein werden – zum Beispiel ein Langstreckenflug (>4 Stunden) oder eine Bus-/Autofahrt ansteht –, tragen Sie vorsorglich Kompressionsstrümpfe (Klasse I oder Reisestrümpfe).

Diese üben Druck auf die Beine aus und verhindern, dass das Blut in den Venen versackt. Stehen Sie außerdem unterwegs regelmäßig auf, kreisen Sie die Füße und trinken Sie genug.

Bei geplanten Operationen achten Ärzte in der Klinik auf Thromboseprophylaxe: Hier bekommen Risikopatienten oft Heparinspritzen prophylaktisch, dazu Kompressionsstrümpfe oder pneumatische Kompression. Zögern Sie nicht, das Thema aktiv bei Ihrem Arzt anzusprechen – besonders, wenn Sie schon einmal eine Thrombose hatten. Bettlägerige Personen (z.B. Pflegebedürftige oder im Wochenbett) sollten ebenso Kompressionsstrümpfe tragen und soweit möglich mobilisiert werden. - Risikofaktoren minimieren: Versuchen Sie, beeinflussbare Risiken auszuschalten . Dazu zählt z.B., in Rücksprache mit dem Arzt ggf. auf andere Verhütungsmittel umzusteigen, wenn Sie zusätzliche Risikofaktoren haben (Rauchen, genetische Thrombophilie, starkes Übergewicht). Auch eine gut eingestellte Blutdruck- und Blutzuckerwerte (bei Hypertonie oder Diabetes) schützen die Gefäße.

Krampfadern sollte man behandeln lassen – moderne, minimalinvasive Verfahren (Laser, Radiowellen oder Venenkleber) können Varizen entfernen und so eine potentielle Thrombosequelle beseitigen. Letztlich ist es eine Summe vieler kleiner Änderungen im Lebensstil, die in Kombination deutlich vorbeugend wirkt. - Nach einer Thrombose: Sekundärprävention! Wer bereits eine TVT (oder Lungenembolie) hatte, muss besonders wachsam sein. Die Gefahr eines Rückfalls ist erhöht, vor allem in den ersten Jahren nach dem Ereignis . Daher gelten für Betroffene alle oben genannten Maßnahmen doppelt.

Häufig wird der Arzt Ihnen über die Akutphase hinaus für einige Zeit eine weiterführende Blutverdünnung empfehlen (z.B. niedrig dosiertes DOAK) – nehmen Sie diese so lange, wie verordnet, auch ein. Kontrolluntersuchungen (Ultraschall) sollten je nach ärztlicher Empfehlung wahrgenommen werden, um einen erneuten Thrombus rechtzeitig zu erkennen.

Zusammengefasst: Durch einen venengesunden Lebensstil – Bewegung, Normalgewicht, Rauchstopp – lässt sich viel gewinnen . Daneben schützen medizinische Prophylaxe-Maßnahmen wie Heparinspritzen oder Kompressionsstrümpfe in klar definierten Risikosituationen vor einer Thrombose . Viele dieser vorbeugenden Schritte mögen banal klingen, sind aber äußerst wirkungsvoll. Die Leitlinie zur Thromboseprophylaxe betont, dass dadurch ein großer Teil der venösen Thromboembolien verhindert werden kann .

Leitlinien und evidenzbasierte Empfehlungen

Die Diagnostik und Therapie der Venenthrombose erfolgt in Europa und weltweit nach klaren Leitlinien, die von Experten anhand aktueller wissenschaftlicher Evidenz erstellt werden. In Deutschland wurde zuletzt 2023 eine umfassende Leitlinie zur „Diagnostik und Therapie der Venenthrombose und Lungenembolie“ veröffentlicht.

Daran waren 17 medizinische Fachgesellschaften federführend beteiligt – darunter die Deutsche Gesellschaft für Angiologie (DGA) – und es flossen auch Beiträge aus Österreich und der Schweiz ein.

Ähnliche Empfehlungen werden in den Niederlanden, Dänemark, Schweden und anderen skandinavischen Ländern umgesetzt, da alle diese Leitlinien sich an internationalen Studien und Konsensuspapieren orientieren.

Einige wichtige Kernaussagen der Leitlinien (vereinfacht für Patienten) sind:

- Schnelle Antikoagulation: Sobald eine TVT diagnostiziert ist, soll ohne Verzögerung mit der Gerinnungshemmung begonnen werden – das bestätigen alle Leitlinien. Je eher man behandelt, desto geringer ist das Embolierisiko und desto besser die Aussichten, dass sich die Vene wieder erholt.

- Bevorzugt DOAKs: Neue orale Antikoagulanzien (DOAK) werden – soweit keine Kontraindikationen vorliegen – als Mittel der ersten Wahl empfohlen, da sie gleich effektiv wie Vitamin-K-Antagonisten sind, aber weniger Blutungskomplikationen und eine einfachere Handhabung haben .

Ausnahmen sind besondere Situationen wie schwere Niereninsuffizienz oder das Antiphospholipid-Syndrom; dort kommen weiterhin Heparin oder Markumar zum Einsatz . In der Schwangerschaft werden ebenfalls Heparine bevorzugt, da DOAK hier nicht zugelassen sind. - Behandlungsdauer nach Risikoprofil: Die Leitlinien definieren klar, wie lange eine Antikoagulation mindestens erfolgen sollte – in der Regel 3 Monate, bei bestimmten Konstellationen 6 Monate . Danach wird je nach Risikoprofil entschieden, ob weiter behandelt wird. Bei unprovozierter TVT oder dauerhaften Risikofaktoren (z.B. Thrombophilie, aktiver Krebs) wird tendenziell länger oder unbegrenzt weiterantikoaguliert .

Dabei erwägt man ggf. eine reduzierte Erhaltungsdosis (z.B. Rivaroxaban 10 mg täglich oder Apixaban 2,5 mg 2x täglich) nach den ersten 6 Monaten, da Studien gezeigt haben, dass diese Niedrigdosis das Wiederholungsrisiko effektiv niedrig hält, aber weniger Nebenwirkungen hat . Die individuelle Nutzen-Risiko-Abwägung (Risiko neuer Thrombose vs. Blutungsrisiko der Blutverdünnung) steht hierbei immer im Vordergrund. - Diagnostik-Strategie: Zur Diagnosestellung wird ein stufiges Vorgehen empfohlen: zuerst klinische Wahrscheinlichkeit einschätzen (z.B. Wells-Score), dann gezielt D-Dimer einsetzen bei unklarem Risiko, und schließlich bildgebend sichern (primär Duplex-Ultraschall) . So sollen Über- und Unterdiagnosen vermieden werden. Bei Verdacht auf Lungenembolie wird ähnlich verfahren, ggf. mit sofortiger CT bei Hochrisiko-Symptomatik .

- Interdisziplinäres Management: Die Leitlinien betonen, dass oft verschiedene Fachärzte zusammenarbeiten sollten – Hausärzte, Angiologen, Phlebologen, Radiologen und Notfallmediziner, je nach Situation.

Besonders bei der Nachsorge (Prävention, Behandlung von PTS) sind Gefäßspezialisten und Phlebologen gefragt, um die bestmögliche Betreuung zu gewährleisten. - Patientenschulung: Ein weiterer Punkt ist die Aufklärung des Patienten. Jeder Thrombosepatient sollte Instruktionen erhalten über das Verhalten im Alltag, Zeichen von Komplikationen (wann zum Arzt) und die Notwendigkeit der Adhärenz (Medikamente regelmäßig nehmen, Kompressionsstrümpfe tragen) . Informierte Patienten haben erwiesenermaßen bessere Verläufe, da sie aktiv mitwirken können (Stichwort: Lebensstilmaßnahmen, siehe oben).

Für Patienten in Deutschland, Österreich und der Schweiz gibt es zudem zahlreiche Informationsangebote und Flyer von Gefäßgesellschaften, Krankenkassen (z.B. AOK) und Gesundheitsportalen, die die Leitlinien-Empfehlungen in verständlicher Sprache zusammenfassen. Nutzen Sie diese seriösen Quellen, um sich weiter zu informieren.

Wichtig ist: Die Behandlung einer Venenthrombose erfolgt heute überall nach anerkannten Standards, sodass Sie – egal ob in Berlin, Wien oder Stockholm – auf eine evidenzbasierte Therapie vertrauen können.

Wachsamkeit und Vorsorge retten Leben

Eine Venenthrombose ist kein Ereignis, das man ignorieren darf. Zu groß sind die Risiken, wenn unbehandelt eine Lungenembolie eintritt oder chronische Schäden verbleiben.

Zugleich muss sie aber auch keine Panik auslösen: Dank moderner Medizin ist eine Thrombose sehr gut behandelbar, und bei schneller Therapie bestehen gute Chancen auf vollständige Heilung . Die wichtigsten Punkte, die Sie aus diesem Beitrag mitnehmen sollten, sind:

- Erkennen: Achten Sie auf mögliche Warnzeichen in Ihrem Körper. Einseitige Beinschwellung, Schmerzen oder Hautverfärbung sind Alarmsignale – lieber einmal mehr zum Arzt, als eine Thrombose zu übersehen . Scheuen Sie sich nicht, auch bei unklaren Beinbeschwerden medizinischen Rat einzuholen, vor allem wenn Risikofaktoren vorliegen.

- Behandeln: Wenn eine Thrombose diagnostiziert wird, folgen Sie strikt den ärztlichen Empfehlungen. Heparin-Spritzen, Tabletten, Kompressionsstrümpfe – all das sind bewährte Maßnahmen, die Sie vor einer Lungenembolie schützen und Spätschäden minimieren.

Nehmen Sie Medikamente regelmäßig ein und brechen Sie die Therapie nicht eigenmächtig ab, nur weil die akuten Beschwerden nachlassen. Die volle Behandlungsdauer (meist 3–6 Monate) ist wichtig, um ein Wiederauftreten zu verhindern. - Vorbeugen: Leben Sie so venenfreundlich wie möglich. Integrieren Sie Bewegung in Ihren Alltag, vermeiden Sie Rauchen, halten Sie Ihr Gewicht im Griff. Gerade wenn Sie wissen, dass Sie anfällig sind (Familiengeschichte, frühere Thrombose), sprechen Sie mit Ihrem Arzt über zusätzliche Prophylaxe in besonderen Situationen .

Oft genügen einfache Mittel – zum Beispiel vor einem langen Flug eine vorsorgliche Heparinspritze und das Tragen von Reisestrümpfen, um sicher zu gehen. - Informieren: Nutzen Sie vertrauenswürdige Quellen und Angebote wie Thrombose-Schulungen. Wissen gibt Sicherheit. Je mehr Sie über die stille Gefahr in den Venen wissen, desto besser können Sie sich davor schützen. Und im Ernstfall wissen Sie genau, was zu tun ist.

Zum Schluss ein ermutigender Gedanke: Durch Fortschritte in der Medizin ist die Venenthrombose heute beherrschbar. Früher war sie gefürchtet und oft tödlich, doch mittlerweile stehen uns wirksame Medikamente und Methoden zur Verfügung, um Patienten das Leben zu retten und Spätfolgen zu reduzieren.

Entscheidend ist, rechtzeitig zu handeln – dann verliert die Thrombose ihren Schrecken. Bleiben Sie also aufmerksam, sorgen Sie vor, und scheuen Sie sich nicht, bei Verdacht sofort Hilfe zu suchen. Ihr venengesundes Leben wird es Ihnen danken!

Quellen

- Deutsche Gesellschaft für Phlebologie und Lymphologie (DGPL): Thrombose – Venenerkrankungen. Patienteninformationsseite der DGPL über Venenthrombose, inkl. Definition, Häufigkeit, Ursachen, Symptome, Diagnose, Therapie und Vorbeugung . (Zugriff am 14.09.2025)

- Apotheke im Globus (Palmpharma): Thrombose – Risikofaktoren, Symptome & Behandlung. Gesundheitsratgeber einer Apotheke mit Übersicht über Thrombosezeichen und -ursachen . Enthält u.a. Listen von Risikofaktoren (z.B. Rauchen, Pille, Schwangerschaft) und beschreibt Therapieoptionen wie Heparin, Thrombolyse und Thrombektomie. (Zugriff am 14.09.2025)

- Vorsorge-Online (Informationsportal Laborwerte/IPF): Thrombose: Labortests für die Blutgerinnung. Artikel über Thromboseentstehung, Thrombophilie und Vorbeugung . Erläutert u.a. Faktor-V-Leiden (APC-Resistenz) als häufige Thrombophilie und gibt Tipps zur Prävention (Bewegung im Alltag, Rauchen meiden, Kompressionsstrümpfe auf Reisen). (Zugriff am 14.09.2025)

- IHAMZ, Universität Zürich: IHAMZ-Guideline – Diagnostik und Therapie der tiefen Venenthrombose (TVT) . Aktuelle Leitlinie (2019) des Instituts für Hausarztmedizin Zürich, in Kooperation mit Schweizer Fachgesellschaften. Beinhaltet evidenzbasierte Empfehlungen zur Akut- und Langzeittherapie (z.B. DOAK gegenüber VKA bevorzugt, Dauer der Antikoagulation je nach Risikoprofil, Nutzen der Kompressionstherapie). (Zugriff am 14.09.2025)

- S2k-Leitlinie (Deutschland 2023): Söffker G. et al. „10 Kernaussagen zur S2k-Leitlinie Diagnostik und Therapie der Venenthrombose und Lungenembolie“, in: Medizinische Klinik – Intensivmedizin und Notfallmedizin 118(5), 2023 . Zusammenfassung der wichtigsten Empfehlungen der 2023 überarbeiteten deutsch-österreichisch-schweizerischen Leitlinie, darunter diagnostischer Algorithmus (Wells-Score, D-Dimer, Bildgebung) und therapeutische Schritte (Antikoagulation, Risikostratifizierung bei LE). (Zugriff am 14.09.2025)

- Gesundheitsportal Österreich: Tiefe Venenthrombose (TVT, Phlebothrombose) . Österreichisches Gesundheitsportal mit Patienteninformationen zur TVT, inkl. Beschreibung der Symptome bei Schwangeren, Risikofaktoren und Verweis auf nationale Behandlungsstandards. (Zugriff am 14.09.2025)