Wenn Schwitzen zur Qual wird: Mit moderner Thoraxchirurgie gegen Hyperhidrose

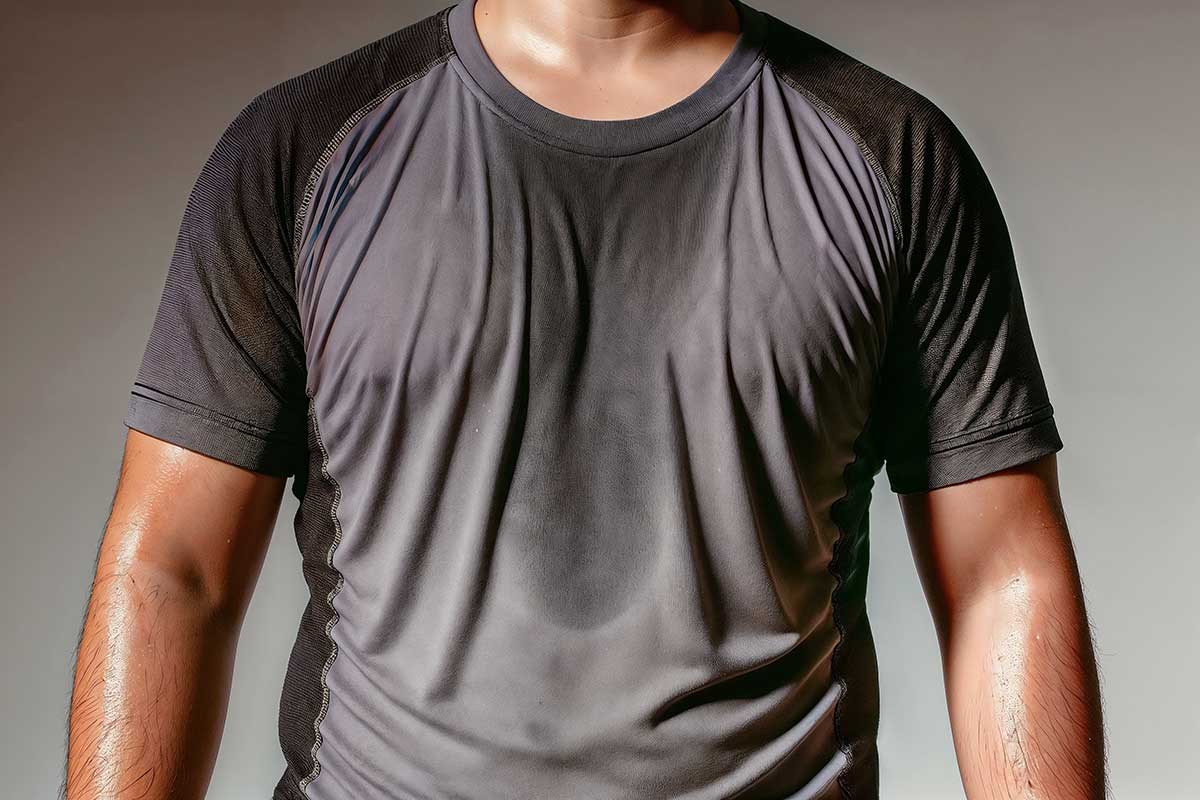

Übermäßiges Schwitzen – medizinisch Hyperhidrose – kann für Betroffene zur echten Qual werden. Ständig nasse Hände, durchnässte Kleidung und sichtbare Schweißflecken belasten im Alltag und führen oft zu großem Leidensdruck.

Schätzungen zufolge leiden je nach Studie rund 2–5 % der Menschen an einer primären Hyperhidrose . Die Störung beginnt meist bereits in der Jugend und betrifft Männer und Frauen gleichermaßen. Vielen ist nicht bewusst, dass es effektive Therapien gibt.

Dieser Artikel erklärt verständlich die Ursachen und Symptome der Hyperhidrose sowie konservative und operative Behandlungsmöglichkeiten.

Medizinisch geprüft von:

Dr. Hamidreza Mahoozi, FEBTS, FCCP

Erstveröffentlichung:

August 15, 2025

Aktualisiert:

August 25, 2025

Im Fokus steht die innovative thorakale Sympathektomie in minimalinvasiver Technik – speziell die uniportale VATS (Video-assistierte Thorakoskopie) ohne Intubation, eine Methode, mit der man das Schwitzen dauerhaft stoppen kann.

Schließlich beantworten wir häufige Fragen und geben einen Ausblick, wie spezialisierte Zentren (z. B. VenaSeal in Berlin) Betroffene individuell betreuen.

Ursachen der Hyperhidrose

Man unterscheidet primäre (idiopathische) von sekundärer (symptomatischer) Hyperhidrose. Bei der primären Hyperhidrose liegt keine andere Grunderkrankung vor – die Schweißdrüsen sind eigentlich gesund, aber die Steuerung der Schweißproduktion ist überaktiv.

Die genauen Ursachen sind noch nicht vollständig geklärt. Vermutet wird eine Überempfindlichkeit des sympathischen Nervensystems (Teil des vegetativen Nervensystems), sodass schon geringste Reize wie Stress, Aufregung oder Wärme eine übermäßige Schweißreaktion auslösen .

Oft besteht auch eine genetische Veranlagung; viele Betroffene berichten über familiäre Fälle. Typischerweise tritt die primäre Hyperhidrose fokal auf, betrifft also bestimmte Körperregionen – am häufigsten Handflächen (palmar), Achselhöhlen (axillär), Fußsohlen (plantar) oder das Gesicht .

Die ersten Symptome beginnen meist in der Pubertät oder im frühen Erwachsenenalter.

Demgegenüber steht die sekundäre Hyperhidrose, bei der das Schwitzen Folge einer anderen Ursache ist. Mögliche Auslöser sind zum Beispiel hormonelle Störungen (z. B. Schilddrüsenüberfunktion oder Wechseljahre), Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes, Infektionen, neurologische Krankheiten oder bestimmte Medikamente.

In solchen Fällen richtet sich die Therapie in erster Linie auf die Behandlung der Grunderkrankung, da das Schwitzen „nur“ ein Symptom darstellt.

Ist das Schwitzen generalisert (am ganzen Körper), steckt häufig eine sekundäre Ursache dahinter, während die primäre Hyperhidrose meist lokal begrenzt auftritt (etwa nur Hände und Achseln).

Symptome und Auswirkungen im Alltag

Das Leitsymptom der Hyperhidrose ist extrem starkes Schwitzen, das weit über das normale Maß zur Körperkühlung hinausgeht. Typischerweise schwitzen Betroffene symmetrisch an den zuvor genannten Körperstellen.

Die Schweißmenge kann enorm sein – von ständig feuchten, kalten Händen bis hin zu Schweiß, der in Tropfen von den Handflächen rinnt oder Shirts, die bereits kurz nach dem Anziehen durchnässt sind.

Viele Betroffene berichten, dass das Schwitzen bei Stress, Aufregung, wärmerem Wetter oder körperlicher Anstrengung noch weiter zunimmt. Das übermäßige Schwitzen lässt sich willentlich nicht kontrollieren, was zu großer Unsicherheit führt.

Die Folgen für die Lebensqualität sind erheblich. Soziale Situationen werden zur Herausforderung: Aus Angst vor dem „schwitzigen Händedruck“ oder peinlichen Schweißflecken ziehen sich viele zurück.

Studien zeigen, dass etwa 50 % der Patienten aufgrund der Hyperhidrose ihre Alltagsaktivitäten einschränken und ständig das Gefühl haben, die Krankheit übernehme die Kontrolle.

Fast 70 % entwickeln chronische Sorgen, Ängste oder Depressionen infolge des Schwitzens. Bis zu 48 % bewerten ihre Lebensqualität als schlecht oder sehr schlecht – ein Wert, der mit schweren chronischen Hauterkrankungen vergleichbar ist .

Beruflich kann starkes Schwitzen ebenso problematisch sein: Feuchte Hände erschweren den Umgang mit Papier, Instrumenten oder elektronischen Geräten; manche wählen ihren Beruf sogar danach aus, wo Schwitzen am wenigsten hinderlich ist .

Die ständige psychische Belastung kann einen Teufelskreis auslösen – Stress verstärkt das Schwitzen, und das Schwitzen erzeugt neuen Stress . Viele Betroffene schämen sich und zögern, Hilfe zu suchen, obwohl Hyperhidrose behandelbar ist .

Zusammenfassend kann Hyperhidrose die Lebensqualität massiv beeinträchtigen: neben den körperlichen Symptomen leiden viele Menschen unter sozialer Isolation, geringem Selbstwertgefühl und emotionalem Stress. Umso wichtiger ist es zu wissen, dass es wirkungsvolle Behandlungen gibt, die ein normales, trockenes Leben wieder ermöglichen.

Konservative Therapie vs. operative Behandlung

Bevor an eine Operation gedacht wird, stehen zunächst konservative Behandlungen im Vordergrund. Bei leichter bis mittelschwerer Hyperhidrose können diese nicht-chirurgischen Maßnahmen oft schon deutliche Linderung bringen. Zu den wichtigsten Ansätzen gehören:

- Antitranspirantien (Aluminiumchlorid): Spezielle antiperspirante Deodorants, Gele oder Lösungen mit Aluminiumchlorid sind meist Mittel der ersten Wahl – insbesondere bei Achselschweiß.

Sie verstopfen vorübergehend die Ausführgänge der Schweißdrüsen, wodurch die Schweißproduktion deutlich sinken kann. Anwenden muss man sie regelmäßig (oft nachts).

Nachteile sind mögliche Hautirritationen und bei sehr starkem Schwitzen oft eine unzureichende Wirkung. - Leitungswasser-Iontophorese: Dabei werden die Hände oder Füße in eine Wanne mit Wasser gelegt, durch die ein schwacher Gleichstrom fließt.

Mehrere Sitzungen pro Woche führen dazu, dass die Aktivität der Schweißdrüsen gedrosselt wird. Die Iontophorese ist bei Hand- und Fußschwitzen ein anerkannter Therapiestandard. Viele Patienten erzielen damit eine spürbare (wenn auch oft nur temporäre) Reduktion des Schwitzens.

Allerdings erfordert die Methode viel Disziplin und Zeitaufwand, da anfangs häufig (mehrmals pro Woche) behandelt werden muss und später weiterhin regelmäßige Anwendungen (etwa wöchentlich) zur Erhaltung nötig sind . - Botulinumtoxin-Injektionen (Botox): Botox kann lokal die Schweißproduktion nahezu komplett stoppen, indem es die Reizübertragung an den Schweißdrüsen blockiert.

Besonders axilläre Hyperhidrose (Achseln) wird erfolgreich mit Botox behandelt, aber auch an Handflächen oder im Gesicht kann es helfen.

Die Behandlung erfolgt ambulant durch viele kleine Injektionen in die betroffene Hautregion. Nach einigen Tagen bis zwei Wochen vermindert sich das Schwitzen deutlich. Die Wirkung hält meist 4–9 Monate an, dann muss die Prozedur wiederholt werden.

Für die Achseln ist das gut machbar und effektiv; an den Handflächen ist die Behandlung ebenfalls wirksam, jedoch wegen der vielen Einstiche recht schmerzhaft (eine örtliche Betäubung kann hier helfen). Botox gilt als bewährte Methode mit hoher Wirksamkeit, ist aber auf Dauer kostspielig und zeitlich begrenzt. - Tabletten (systemische Medikamente): Zum Schwitzen hemmen werden teils Anticholinergika eingesetzt (Wirkstoffe wie Glycopyrroniumbromid oder Oxybutynin). Diese blockieren den Neurotransmitter Acetylcholin im Körper und können dadurch die Schweißsekretion verringern.

Allerdings treten dabei häufig Nebenwirkungen auf – u. a. trockener Mund, Herzrasen, Sehstörungen oder Verstopfung – sodass eine längerfristige Einnahme oft nicht vertragen wird .

Auch pflanzliche Beruhigungsmittel (Sedativa) wurden versucht, da Stress das Schwitzen verstärkt; ihr Effekt ist jedoch meist gering. - Lokale operative Verfahren: Für starkes Achselschwitzen gibt es noch Eingriffe direkt an den Schweißdrüsen der Achsel. Dazu zählen die Schweißdrüsenkürettage oder eine Saugkürettage/Liposuktion im Achselbereich, bei der Schweißdrüsen abgesaugt bzw. ausgeschabt werden.

Diese Verfahren können die Schweißmenge in den Achseln deutlich reduzieren und haben den Vorteil, dass keine Nerven durchtrennt werden.

Allerdings kommen sie erst infrage, wenn oben genannte Methoden ausgeschöpft sind, und sie helfen nur lokal in der Achsel, nicht bei Schwitzen an den Händen oder anderen Stellen.

Neuere Geräte wie Mikrowellen-Therapie (z. B. MiraDry) zerstören die Schweißdrüsen der Achseln durch Wärme, was in ausgewählten Fällen ebenfalls erfolgreich sein kann.

Trotz dieser vielfältigen konservativen Optionen bleibt eine dauerhafte Heilung der primären Hyperhidrose schwierig. Viele Maßnahmen wirken nur vorübergehend oder unvollständig.

In schweren Fällen, wenn ein Patient unter anhaltend starkem, therapieresistentem Schwitzen leidet und massiv in der Lebensqualität eingeschränkt ist, kommt als letzte Option ein operativer Eingriff in Betracht : die thorakoskopische Sympathektomie.

Diese Entscheidung wird erst gefällt, nachdem alle konservativen Möglichkeiten ausgeschöpft sind, da auch die modernste Operation ein invasiver Schritt mit potenziellen Nebenwirkungen ist.

Im Folgenden schauen wir uns diese operative Behandlung der Hyperhidrose im Detail an.

Ablauf der Operation: Thorakale Sympathektomie (ETS)

Die thorakale Sympathektomie – auch Endoskopische Thorakale Sympathektomie (ETS) genannt – ist derzeit die einzige Methode, um eine primäre fokale Hyperhidrose dauerhaft zu heilen.

Hierbei wird ein Teil des Sympathikus-Nervs im Brustkorb, der die überaktiven Schweißdrüsen überversorgt, gezielt durchtrennt oder blockiert. Dadurch werden die übermäßigen Nervenimpulse an die Schweißdrüsen unterbrochen, und die betroffenen Bereiche (z. B. Hände oder Achseln) bleiben dauerhaft trocken.

Was passiert bei dem Eingriff? Der sympathische Grenzstrang (Hauptnervenstrang des Sympathikus) verläuft im Brustkorb beidseits entlang der Wirbelsäule und enthält mehrere Nervenknoten (Ganglien). Von dort ziehen die Nervenfasern zu den Schweißdrüsen der verschiedenen Regionen (Gesicht, Hände, Achseln usw.). Je nach betroffenem Areal muss der Nerv an einer bestimmten Höhe unterbrochen werden.

Bei schwitzenden Händen (palmar) wird typischerweise auf Höhe des 3. Brustganglions (T3) eingegriffen, bei starkem Achselschwitzen auf Höhe des 4. Ganglions (T4) .

Oft sind beide Areale betroffen – dann werden die jeweiligen Nervenstellen beidseits unterbrochen. Die Unterbindung des Nervensignals kann durch elektrisches Veröden (Elektrokoagulation), Durchtrennen/Entfernen eines Stücks oder durch Clippen erfolgen . Beim Clippen wird ein kleiner Titanclip auf den Nerven gesetzt, um ihn zu blockieren.

Theoretisch ließe sich der Clip später wieder entfernen, um die Wirkung rückgängig zu machen; in der Praxis sind die Unterschiede zwischen Clip und Durchtrennung aber gering, da selbst ein durchtrennter Nerv in seltenen Fällen wieder zusammenwachsen kann . Eine Wiederherstellung der Schweißfunktion ist also in der Regel nicht zu erwarten.

Operationstechnik: Früher musste für eine Sympathektomie der Brustkorb durch einen großen Schnitt eröffnet und die Rippen auseinandergespreizt werden (Thorakotomie) – ein sehr invasiver Eingriff mit entsprechend langer Heilungsdauer.

Heute erfolgt die Behandlung praktisch immer minimal-invasiv als video-assistierte Thorakoskopie (VATS). Über kleinste Hautschnitte (ca. 5 mm) werden eine winzige Kamera und feine Instrumente zwischen die Rippen eingeführt.

Üblicherweise operiert man beidseitig in einer Sitzung, um das Schwitzen an beiden Körperhälften gleichzeitig zu beseitigen. Klassisch wurden pro Seite zwei kleine Schnitte gemacht – einer für den Kameratubus und einer für das Instrument.

In modernen Zentren wird sogar eine Ein-Port-Technik (uniportale VATS) angewandt: Hier genügen pro Seite ein einzelner Mini-Zugang von 5–10 mm, durch den sowohl Kamera als auch Instrumente eingeführt werden . Dieses „Schlüsselloch“-Verfahren schont das Gewebe maximal.

Ist die Kamera im Brustraum, wird die Lunge auf der zu operierenden Seite für kurze Zeit etwas zusammenfallen gelassen (klingt dramatisch, ist aber ein kontrollierter Vorgang durch die Beatmung oder Einleitung von etwas CO₂).

Dadurch erhält der Chirurg eine gute Sicht auf die Innenseite des Brustkorbs . Unter Video-Kontrolle werden dann die identifizierten sympathischen Nervenfasern an der Zielhöhe durchtrennt bzw. verödet. Anschließend wird die Lunge wieder entfaltet. Dasselbe wird auf der anderen Seite durchgeführt. Der eigentliche Eingriff dauert oft nur etwa 20–30 Minuten pro Seite, insgesamt also rund 1 Stunde .

In vielen Fällen ist es nicht einmal nötig, eine Drainage (Schlauch) im Brustkorb zu belassen, da nur ein minimaler Lufteintritt stattfindet, der sich von selbst wieder resorbiert .

Aus Sicherheitsgründen wird jedoch nach der OP ein Röntgenbild erstellt, um einen nennenswerten Pneumothorax (Luftansammlung) auszuschließen.

Ist alles unauffällig, kann der Patient bei gutem Befinden oft noch am gleichen Tag oder nach nur einer Nacht Überwachung nach Hause.

Dank der minimalinvasiven OP gegen Schwitzen sind die Wunden sehr klein; viele Patienten haben postoperativ kaum Schmerzen – meist höchstens ein Druckgefühl im Brustkorb für ein paar Tage, das mit leichten Schmerzmitteln gut beherrschbar ist .

Narkoseverfahren: Normalerweise wird eine thorakoskopische Sympathektomie in Vollnarkose mit Intubation durchgeführt, wobei die Beatmung auf eine Lunge umgestellt wird.

Innovative Thoraxchirurgen können den Eingriff jedoch auch ohne Intubation in sogenannter Spontanatmung durchführen. Dabei erhält der Patient keinen Beatmungsschlauch und keine tiefe Vollnarkose, sondern eine Kombination aus örtlicher Betäubung und Sedierung (Dämmerschlaf) .

Durch gezielte Nervenblockaden zwischen den Rippen wird der OP-Bereich betäubt, und ein Vagus-Nervenblock unterdrückt den Hustenreiz.

Der Patient atmet während der OP selbständig weiter und bekommt von dem Eingriff kaum etwas mit – ähnlich wie bei einer Magenspiegelung in Sedierung .

Diese nicht-intubierte Technik erfordert ein eingespieltes Team aus Anästhesisten und Chirurgen, bietet dem Patienten aber bemerkenswerte Vorteile, auf die im nächsten Abschnitt eingegangen wird.

Vorteile der modernen (nicht-intubierten, uniportalen) Methode

Die Kombination aus uniportalem Zugang und Verzicht auf die Intubationsnarkose macht die moderne Sympathektomie besonders schonend. Hier die wichtigsten Vorteile im Überblick:

- Weniger Schmerzen und schnellere Erholung: Jeder zusätzliche Schnitt und jede Traumatisierung von Gewebe verursacht Schmerzen. Durch den Ein-Port-Zugang werden Muskeln und Nerven maximal geschont.

Vergleichsstudien zeigen, dass Patienten nach einer uniportalen Sympathektomie deutlich weniger postoperative Schmerzen empfinden als mit der traditionellen Zwei-Port-Technik.

In einer chinesischen Studie lag der durchschnittliche Schmerzscore im Krankenhaus bei 0,8 (uniportal) vs. 1,2 (biportal) – zudem benötigten weniger Patienten Schmerzmittel in den Wochen danach.

Kleinere Wunden heilen schneller und hinterlassen kaum sichtbare Narben, was auch kosmetisch vorteilhaft ist. Ohne die „Nachwirkungen“ einer Vollnarkose (kein langes Ausnüchtern, keine Übelkeit) sind die Patienten zudem viel schneller wieder fit. Tatsächlich ergab ein Vergleich von Nicht-intubierter vs. konventioneller VATS, dass Aufwach- und Klinikzeiten deutlich kürzer sind.

Bei einem so minimalen Eingriff wie der Sympathektomie kann oft noch am selben Tag entlassen werden, da sich die Patienten zügig erholen .

In einer Schweizer Untersuchung konnten 90 % der Patienten mit non-intubated VATS noch am selben Tag nach Hause, verglichen mit nur 30 % unter Vollnarkose – ein riesiger Vorteil im Hinblick auf Komfort und Kosten. - Geringeres Narkoserisiko: Eine Intubationsnarkose belastet den Körper und bringt gewisse Risiken mit sich.

Beispielsweise können Halsschmerzen, Übelkeit und Erbrechen nach dem Aufwachen auftreten, in seltenen Fällen auch lungenbezogene Probleme wie eine kleine Absackung der Lunge (Atelektase) oder gar eine Lungenentzündung.

Bei der nicht-intubierten Thorakoskopie entfallen diese Narkose-Nebenwirkungen weitgehend. Studien belegen, dass Patienten bei nicht-intubierten Eingriffen signifikant weniger Übelkeit, Erbrechen und Halsschmerzen nach der OP haben; auch das Risiko von beatmungsbedingten Lungenschäden sinkt.

Durch den Verzicht auf die tiefe Vollnarkose wird zudem das Herz-Kreislauf-System weniger belastet – ein Vorteil, der besonders den meist jungen, gesunden Hyperhidrose-Patienten zugutekommt. - Hohe Erfolgsrate (dauerhaft trocken): Die thorakale Sympathektomie ist extrem effektiv. Unmittelbar nach dem Aufwachen aus der Narkose (bzw. Sedierung) sind die Zielregionen praktisch in 100 % der Fälle trocken.

Patienten spüren sofort, dass ihre Hände warm und trocken sind – ein Effekt, der häufig als lebensverändernd beschrieben wird. Langzeitdaten zeigen Erfolgsraten (vollständige Trockenheit) von etwa 95 % bei palmarem Schwitzen und 75–85 % bei axillärem Schwitzen. Die etwas niedrigere Quote bei Achseln liegt daran, dass hier manchmal zusätzliche Schweißareale eine Rolle spielen können.

Insgesamt berichten über 95 % der Patienten zunächst von einer deutlichen Verbesserung ihrer Lebensqualität .

Rezidive (Rückfälle mit erneutem Schwitzen in den behandelten Arealen) sind selten – in erfahrenen Zentren nur in wenigen Prozent der Fälle.

Sollte es doch einmal zu erneutem Schwitzen kommen, kann eine zweite Thorakoskopie zur Nachbehandlung durchgeführt werden, was jedoch nur in Ausnahmefällen nötig ist. Dauerhafte Erfolge sind also die Regel. - Hohe Sicherheit und Akzeptanz: Trotz aller Befürchtungen ist dieser Eingriff in geübten Händen sehr sicher. Die Nicht-Intubation an sich erhöht das Komplikationsrisiko nicht – Berichte und Studien zeigen, dass unter Spontanatmung keine erhöhte Rate an Zwischenfällen wie Pneumothorax oder Kreislaufproblemen auftritt.

Das OP-Team ist natürlich gefordert, einen wachen Patienten stabil zu halten, aber es kann jederzeit auf eine normale Intubationsnarkose umgestiegen werden, falls nötig.

Insgesamt profitieren die Patienten psychologisch von der „sanften“ Anästhesie: Viele finden es beruhigend, keine Vollnarkose zu bekommen, was die Hemmschwelle zur Operation senkt.

International wird berichtet, dass dank NiVATS mehr Betroffene den Schritt zur definitiven Lösung wagen, weil die OP als weniger einschüchternd empfunden wird.

Für Kliniken eignet sich die Sympathektomie sogar ideal, um ein NiVATS-Programm zu etablieren, da die Patienten jung und gesund sind und das Verfahren so gut toleriert wird .

Zusammengefasst hat sich die uniportale VATS-Sympathektomie als State of the Art etabliert.

Sie ist ebenso wirksam und sicher wie herkömmliche endoskopische Verfahren, bietet aber das gewisse Extra an Schonung für den Patienten.

Spezialisierte Thoraxchirurgen wie Dr. Mahoozi in Berlin setzen daher bevorzugt auf die Ein-Port-Technik und die Schon-Anästhesie ohne Intubation, um den Patienten eine schnellere Genesung zu ermöglichen.

Risiken und mögliche Nebenwirkungen

Wie bei jeder Operation müssen auch bei der Sympathektomie mögliche Risiken und Nebenwirkungen bedacht werden. Wichtig ist eine umfassende Aufklärung, damit der Nutzen und die potentiellen unerwünschten Effekte sorgfältig gegeneinander abgewogen werden können.

Insgesamt gilt die thorakoskopische Sympathektomie als sehr sicher und komplikationsarm, wenn sie korrekt durchgeführt wird . Dennoch sollen die wichtigsten Punkte nicht verschwiegen werden:

- Kompensatorisches Schwitzen: Dies ist die häufigste „Nebenwirkung“ der Sympathektomie. Darunter versteht man ein vermehrtes Schwitzen an anderen Körperstellen als Ausgleich für die ausgeschaltete Region. Typischerweise bemerken Patienten z. B., dass sie am Rücken, Bauch, an den Beinen oder am restlichen Oberkörper etwas mehr schwitzen als vor der OP – vor allem bei Wärme oder Anstrengung.

In den meisten Fällen ist dieses kompensatorische Schwitzen leicht bis moderat und wird von den Betroffenen als kaum störend empfunden, verglichen mit den früher klatschnassen Händen.

Studienergebnisse zum Auftreten variieren stark (je nach Definition und Nachbeobachtung zwischen 3 % und fast 100 %!), aber realistisch entwickeln etwa 50 % der Operierten irgendeine Form von kompensatorischem Schwitzen.

Davon berichten rund 5–10 % der Patienten, dass das vermehrte Schwitzen an anderen Stellen für sie unangenehm ist und im Alltag stört.

Schweres kompensatorisches Schwitzen, das so ausgeprägt ist, dass der Patient die OP bereut, ist jedoch selten . In den meisten Fällen überwiegt die Erleichterung über trockene Hände deutlich. Außerdem zeigt sich häufig, dass sich das kompensatorische Schwitzen nach einigen Monaten bis Jahren wieder abschwächt.

Leider gibt es keine zuverlässige Methode, vorab vorherzusagen, wer in welchem Ausmaß betroffen sein wird. Auch Art und Höhe der Durchtrennung (z. B. auf Höhe T2 vs. T3, Clip vs. Schnitt) haben laut Studien keinen eindeutigen Einfluss auf das Risiko.

Dieses Thema muss dennoch vor der OP ausführlich besprochen werden, damit der Patient informiert entscheiden kann. - Horner-Syndrom: Hierbei handelt es sich um eine sehr seltene Komplikation, die auftritt, wenn das oberste Nervenganglion (Ganglion stellatum, auf Höhe von T1) verletzt würde.

Ein Horner-Syndrom äußert sich durch ein leicht herabhängendes Oberlid, eine verengte Pupille und ein eingesunkenes Auge auf der betroffenen Seite.

Die Wahrscheinlichkeit dafür ist äußerst gering (unter ca. 1 % ), da bei einer korrekt ausgeführten Sympathektomie oberhalb des stellaren Ganglions nicht geschnitten wird.

Sollte es dennoch passieren, bilden sich die Symptome in vielen Fällen innerhalb von Wochen teilweise oder vollständig zurück. - Interkostalneuralgie (Nervenschmerzen): Jeder Brustkorb-Eingriff erfordert einen Zugang zwischen den Rippen, was die dort verlaufenden Zwischenrippen-Nerven irritieren kann.

Postoperative Schmerzen im Bereich der Rippen sind jedoch meist gering und klingen innerhalb von Tagen ab.

In seltenen Fällen kann eine anhaltende Neuralgie auftreten. Studien berichten nur in wenigen Prozent der Fälle (unter 2–3 %) von chronischen Nervenschmerzen nach Sympathektomie.

Diese lassen sich in der Regel mit Schmerzmitteln gut behandeln und werden mit der Zeit schwächer bzw. verschwinden ganz. - Pneumothorax (Luftansammlung im Brustkorb): Bei jedem Eingriff an der Lunge besteht die Möglichkeit, dass minimal Luft in den Pleuraraum eintritt oder ein kleines Leck an der Lunge entsteht.

Nach einer Sympathektomie zeigen Röntgenbilder durchaus manchmal einen kleinen Pneumothorax, vor allem wenn die Lunge sich nicht vollständig entfaltete oder winzige Verletzungen an der Lungenoberfläche passiert sind .

In über 95 % der Fälle ist dieser so gering, dass keine Drainage erforderlich ist . Sollte doch einmal ein größerer Pneumothorax auftreten (was sehr selten vorkommt), wird ein Drainageschlauch gelegt und der Klinikaufenthalt verlängert sich um 1–2 Tage.

Schwerwiegende Lungenverletzungen sind bei der anatomischen Lage des Grenzstrangs äußerst unwahrscheinlich und wurden in erfahrenen Händen praktisch nicht beobachtet. - Blutung und Verletzung von Organen: Im OP-Gebiet der Sympathektomie verlaufen nur kleine Blutgefäße; relevante Blutungen sind daher sehr selten.

In geübten Händen treten schwerere Blutungen oder Verletzungen von Lunge/Herz so gut wie nie auf. Insgesamt liegt die allgemeine Komplikationsrate in größeren Studienreihen bei lediglich ~1–3 % (inklusive aller kleineren Zwischenfälle).

Zusammengefasst ist die endoskopische Sympathektomie – wenn vom erfahrenen Thoraxchirurgen vorgenommen – eine sehr sichere Operation mit niedriger Komplikationsrate.

Die häufigste Folge bleibt das kompensatorische Schwitzen, über das man sich bewusst sein muss.

Aber: Die meisten Patienten bereuen den Eingriff nicht, sondern würden ihn im Rückblick wieder durchführen lassen, da der Gewinn (z. B. trockene Hände und neues Selbstbewusstsein) die Nachteile deutlich überwiegt . Entscheidend ist, vorab realistische Erwartungen zu haben.

Eine ausführliche Beratung durch erfahrene Spezialisten – etwa in Hyperhidrose-Zentren – hilft, Nutzen und Risiken individuell abzuwägen und die richtige Entscheidung zu treffen.

Studienlage und wissenschaftliche Erkenntnisse

Die Wirksamkeit der thorakalen Sympathektomie bei Hyperhidrose ist wissenschaftlich gut belegt. Weltweit haben zahlreiche Studien die Ergebnisse und technischen Weiterentwicklungen dieser Operation untersucht. Ein Blick auf einige wichtige Erkenntnisse:

- Bereits 2003 zeigte eine große US-Studie eine Prävalenz der primären Hyperhidrose von etwa 2,8 % in der Bevölkerung – neuere Untersuchungen legen sogar noch höhere Raten nahe (z. B. 4,8 % in den USA, 5,5 % in Schweden).

Diese Zahlen unterstreichen, dass Hyperhidrose keine extreme Seltenheit ist und die Erforschung wirksamer Therapien von Bedeutung ist. - In einer chinesischen Vergleichsstudie (Chen et al., 2009) mit 45 Patienten wurde erstmals die klassische biportale VATS-Sympathektomie gegen die neuere uniportale Technik getestet.

Die Ergebnisse zeigten in beiden Gruppen 100 % sofort trockene Hände ohne schwere Komplikationen.

Allerdings schnitt die Ein-Port-Methode in einigen Punkten besser ab: Die Patienten der uniportalen Gruppe hatten signifikant weniger Schmerzen (durchschnittlicher Schmerzscore 0,8 vs. 1,2) und die Operationszeit war kürzer (im Mittel ~39 Minuten vs. ~50 Minuten bei der Zwei-Port-Technik).

Bei Krankenhausaufenthalt, Zufriedenheit und Rate des kompensatorischen Schwitzens gab es keinen Unterschied . Die Autoren schlussfolgerten, dass beide Verfahren effektiv, sicher und minimalinvasiv sind, die uniportale Technik aber weniger postoperative Schmerzen verursacht und daher eine vernünftige Weiterentwicklung darstellt. - Eine italienische Studie (Elia et al., 2005) lieferte Pionierarbeit für das heute angewandte Narkoseverfahren. Dort wurden über 30 Patienten in einem wachen Zustand (ohne Intubation) in einer Sitzung beidseits sympathektomiert.

Das Ergebnis: Keine schweren Zwischenfälle, lediglich bei ca. 20 % trat ein kleiner Pneumothorax (< 30 % Lungenkollaps) auf, der aber keiner Behandlung bedurfte . Die Langzeitergebnisse – inklusive Lebensqualität – waren gleichwertig zur Vollnarkose-Gruppe, bei sogar höherer Patientenzufriedenheit und geringerem Aufwand.

Diese frühen Daten haben entscheidend dazu beigetragen, die Machbarkeit und Sicherheit der NiVATS-Methode zu untermauern. - In der Schweiz wurde 2019 ein NiVATS-Programm etabliert (Caviezel et al., 2019, publiziert in Swiss Medical Weekly).

Hier zeigte sich nochmals deutlich, dass die ambulante Durchführung der OP durch NiVATS begünstigt wird: Wie erwähnt, konnten ~90 % der Patienten am gleichen Tag heimgehen, während unter herkömmlicher Narkose weit weniger ambulant möglich war .

Zudem bestätigten die Schweizer Erfahrungen, dass keine erhöhten Komplikationen auftraten und das Verfahren gut reproduzierbar ist. - Ein umfassender Review-Artikel aus 2021 (Hässig & Caviezel) fasste die damals aktuelle Literatur zur NiVATS-Sympathektomie zusammen.

Die Autoren identifizierten 7 relevante Studien (davon 2 randomisierte) und kamen zu dem Schluss: Eine nicht-intubierte VATS-Sympathektomie bei Hyperhidrose ist sicher und machbar, insbesondere da es sich meist um junge, gesunde Patienten handelt.

Das Verfahren eigne sich hervorragend, um in Kliniken eingeführt zu werden, da es eine kurze Lernkurve hat und die gesamte Belegschaft (Chirurgen und Anästhesie) fordern und fördern kann.

Hinsichtlich konkreter Vorteile gegenüber der Intubations-Methode sei die Datenlage zwar noch begrenzt (z. B. viele Studien mit kleinen Fallzahlen), aber Tendenzen zeigen kürzere Erholungszeiten, weniger Nebenwirkungen und die Möglichkeit zur ambulanten Durchführung . Insgesamt trägt NiVATS dazu bei, dass mehr Patienten eine Operation in Erwägung ziehen, weil das Eingriffsspektrum risikoärmer wahrgenommen wird. - Auch in Deutschland ist die thorakoskopische Sympathektomie als feste Therapieoption anerkannt. Die medizinischen Leitlinien (u. a. Dermatologie-Leitlinie Hyperhidrose, 2023) nennen die endoskopische Sympathektomie als Behandlungsbaustein bei schwerer, fokaler Hyperhidrose, wenn konservative Therapien versagen .

In der Regel übernehmen die Krankenkassen die Kosten einer Sympathektomie, sofern ein pathologisches Schwitzen vorliegt und erfolglose konservative Behandlungsversuche dokumentiert sind .

Dies unterstreicht, dass der Eingriff als etabliert und sinnvoll angesehen wird.

Zusammengefasst stützen zahlreiche Studien die Anwendung der thorakalen Sympathektomie und ihrer modernen Varianten. Die Operation führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu trockenen Händen/Achseln und verbessert die Lebensqualität der Patienten nachhaltig.

Technische Innovationen – wie der uniportale Zugang und die Nicht-Intubations-Anästhesie – wurden erfolgreich erprobt und weiterentwickelt, sodass die Prozedur heute schonender und oft ambulant möglich ist. Für Betroffene bedeutet das: die Chance auf eine dauerhafte Lösung ihres Schwitzens mit minimaler Belastung.

Häufige Fragen (FAQ)

Was genau bedeutet „Hyperhidrose“?

Hyperhidrose bedeutet übermäßiges Schwitzen. Der Körper produziert also weit mehr Schweiß, als zur Temperaturregulation eigentlich nötig wäre.

Typischerweise geschieht dies in bestimmten Regionen (Handflächen, Achseln, Füße, Gesicht) und beginnt oft schon in der Jugend . Hyperhidrose ist eine anerkannte medizinische Erkrankung – kein „Einbildung“ –, die für die Betroffenen sehr belastend sein kann.

Welche Ursachen hat das übermäßige Schwitzen?

Meist liegt eine primäre Hyperhidrose vor, bei der keine zugrundeliegende Krankheit vorhanden ist. Hierbei ist vermutlich das vegetative Nervensystem – insbesondere der Sympathikus – überaktiv und „übersteuert“ die Schweißdrüsen. Oft spielen auch Genetik und Stress eine Rolle.

Seltener wird das Schwitzen durch etwas anderes verursacht (man spricht dann von sekundärer Hyperhidrose), z. B. hormonelle Störungen (Schilddrüse), Diabetes, Infektionen oder Nebenwirkungen von Medikamenten . Ihr Arzt wird dies durch Anamnese und ggf. Untersuchungen abklären, bevor eine Therapie geplant wird.

Welche nicht-operativen Behandlungen gibt es?

Zunächst versucht man es mit einfachen Maßnahmen. Häufig werden spezielle Antitranspirant-Deos mit Aluminiumchlorid empfohlen, die man abends aufträgt – diese können besonders beim Achselschwitzen helfen, indem sie die Ausgänge der Schweißdrüsen verengen und blockieren.

Bei Hand- und Fußschwitzen ist eine Iontophorese (Schwachstrom in Wasserbädern) oft wirksam. Auch Botox-Injektionen können lokal die Schweißdrüsen „lahmlegen“ (wirken ca. 6 Monate).

Darüber hinaus gibt es Tabletten (Anticholinergika), die den ganzen Körper trockenlegen sollen – wegen Nebenwirkungen sind diese aber nur begrenzt einsetzbar.

Hausmittel und Entspannungstechniken werden ebenfalls probiert, können aber höchstens leichten Einfluss nehmen.

Wichtig zu wissen: Diese Methoden können das Schwitzen reduzieren, müssen aber teils immer wieder angewandt werden und stoßen bei sehr starkem Schwitzen oft an Grenzen.

Wann sollte man eine Operation in Erwägung ziehen?

Erst, wenn alle konservativen Therapien ausgeschöpft sind und immer noch ein hoher Leidensdruck besteht. In der Praxis heißt das: Wenn Sie über längere Zeit verschiedenste Antitranspirante, Medikamente, Botox & Co. ausprobiert haben ohne ausreichenden Erfolg, und das Schwitzen Ihr Berufs- und Privatleben weiterhin stark beeinträchtigt, kann eine Sympathektomie als letzter Schritt sinnvoll sein.

Natürlich muss man die möglichen Nebenwirkungen (z. B. kompensatorisches Schwitzen) gegen den erwarteten Nutzen abwägen. In bestimmten Fällen – etwa bei Berufstätigen, die unbedingt trockene Hände brauchen (z. B. Chirurgen, Elektriker) – kann eine frühere Operation angezeigt sein, da hier das Schwitzen gravierende Konsequenzen hat.

Eine individuelle Beratung durch einen erfahrenen Thoraxchirurgen ist wichtig, um den richtigen Zeitpunkt und das persönliche Nutzen-Risiko-Profil zu bestimmen.

Wie läuft die Sympathektomie genau ab?

Es handelt sich um einen minimalinvasiven Eingriff am Brustkorb. Unter Vollnarkose (oder in bestimmten Fällen in Sedierung, siehe nächste Frage) wird über einen winzigen Schnitt eine Kamera zwischen den Rippen eingeführt sowie ein feines Instrument.

Der Chirurg durchtrennt den entsprechenden Nervenknoten des Sympathikus, der das Schwitzen z.B. in der Hand steuert – dies erfolgt unter Sicht auf einem Monitor.

Anschließend wird das gleiche auf der anderen Seite gemacht. Die Operation dauert insgesamt nur ca. 1 Stunde. Sie wachen auf und merken sofort, dass Ihre Hände/Achseln trocken sind. In den meisten Fällen muss keine Drainage gelegt werden.

Nach einer kurzen Überwachungszeit können Sie – je nach Klinik – entweder am selben Tag nach Hause oder bleiben eine Nacht zur Sicherheit da.

Stimmt es, dass die OP auch ohne Vollnarkose durchgeführt werden kann?

Ja, in spezialisierten Zentren (z. B. bei VenaSeal in Berlin) wird die Sympathektomie auch ohne Intubation durchgeführt. Man bekommt dann einen Dämmerschlaf und lokale Betäubungen.

Sie sind während der OP nicht bei vollem Bewusstsein, aber auch nicht tief in Narkose – vergleichbar mit einer Magenspiegelung unter Sedierung.

Dieses Verfahren (Non-Intubated VATS) kommt ohne Beatmungsschlauch aus und vermeidet viele Nebenwirkungen der Narkose. Nicht jeder Patient ist dafür geeignet (z. B. schwere Angsterkrankung oder bestimmte Lungenerkrankungen sprechen eher dagegen), aber bei jungen, ansonsten gesunden Menschen funktioniert es in der Regel sehr gut.

Ihr Thoraxchirurg und der Anästhesist können beurteilen, ob diese Option für Sie infrage kommt.

Wie lange muss ich im Krankenhaus bleiben?

In vielen Fällen ist die Sympathektomie heute ein ambulanter Eingriff. Das bedeutet, Sie können am Tag der Operation abends bereits wieder nach Hause gehen, sofern alles ohne Komplikationen verläuft.

Ansonsten bleibt man meist nur eine Nacht zur Beobachtung und wird am nächsten Morgen entlassen. Wichtig sind die Kontrolluntersuchungen (Röntgen), um sicherzustellen, dass kein behandlungsbedürftiger Pneumothorax vorliegt.

Wenn alles in Ordnung ist und Sie sich wohl fühlen, steht einer schnellen Entlassung nichts im Wege.

Wie schnell bin ich wieder fit?

Überraschend schnell: Durch die kleinen Schnitte haben die meisten Patienten kaum Schmerzen – oft lediglich ein leichtes Druckgefühl im Brustkorb für wenige Tage.

Gewöhnliche Schmerzmittel reichen aus, um eventuelle Wundschmerzen zu lindern. In der Regel kann man nach einigen Tagen die normalen Alltagsaktivitäten wieder aufnehmen. Schwere körperliche Anstrengungen oder Sport sollte man für ca. 1–2 Wochen meiden, damit innerlich alles in Ruhe heilen kann.

Bürotätigkeit ist oft schon nach wenigen Tagen wieder möglich. Ihr Arzt wird Ihnen hierzu genaue Hinweise geben. Insgesamt ist die Erholungszeit im Vergleich zu großen Operationen sehr kurz.

Was bedeutet kompensatorisches Schwitzen – werde ich das bekommen?

Damit ist das Ausweichen des Schwitzens auf andere Körperstellen gemeint. Wenn z.B. die Hände nicht mehr schwitzen können, reagiert der Körper manchmal mit vermehrtem Schwitzen an Rücken, Bauch, Brust oder Beinen, um überschüssige Wärme loszuwerden. Ob und wie stark das auftritt, ist individuell unterschiedlich.

Statistisch gesehen bekommen etwa die Hälfte der Operierten irgendeine Zunahme des Schwitzens anderswo, aber meist so mild, dass es kaum stört . Nur eine kleine Minderheit (5–10 %) hat es so stark, dass es als Problem empfunden wird .

Leider lässt sich vorher nicht vorhersagen, wer betroffen sein wird – das hat nichts mit der Fähigkeit des Chirurgen oder Ihrem Körpertyp zu tun.

Wichtig ist nur, dass Sie sich dieser Möglichkeit bewusst sind. In den meisten Fällen überwiegt die Erleichterung durch die trockenen Hände/Achseln deutlich den Nachteil des etwas stärkeren Schwitzens am Rumpf.

Zudem kann sich das kompensatorische Schwitzen mit der Zeit wieder reduzieren. In extremen Ausnahmefällen kann man erwägen, Clips zu entfernen (sofern diese Methode genutzt wurde), aber das sind Sonderfälle.

Ihr Arzt wird ehrlich mit Ihnen besprechen, ob die OP für Sie sinnvoll ist und welches Risiko vertretbar ist.

Welche anderen Risiken hat die OP?

Gravierende Komplikationen sind sehr selten. Wie bei jeder Operation bestehen Narkoserisiken (bei Vollnarkose) sowie minimale Risiken für Infektion oder Nachblutung, aber das liegt im niedrigen einstelligen Prozentbereich.

Ein kleines Luftleck an der Lunge könnte einen Pneumothorax verursachen – wenn er größer ist, müsste ein Drainageschlauch gelegt werden, was den Aufenthalt um 1–2 Tage verlängert.

Allerdings kommt das so gut wie nie vor, da die Kamerazugänge winzig sind. Verletzungen wichtiger Organe (Herz, große Gefäße) sind bei der Lage des Grenzstrangs praktisch nicht zu erwarten, solange ein erfahrener Thoraxchirurg operiert.

Das Horner-Syndrom (siehe oben) ist mit ~1 % extrem selten . Kurz gesagt: Der Eingriff ist insgesamt sehr sicher und die Risiken sind gering. Natürlich wird alles getan, um selbst diese kleinen Risiken weiter zu minimieren – z. B. durch modernste Bildgebung, Überwachungsgeräte und die Routine des OP-Teams.

Bleibt das Ergebnis für immer? Kann das Schwitzen zurückkommen?

In aller Regel ist das Ergebnis dauerhaft. Die durchtrennten Nervenfasern regenerieren normalerweise nicht in dem Maße, dass die Schweißfunktion wiederkehrt.

Langzeitstudien zeigen je nach Beobachtungszeitraum Rückfallraten um 5–10 %, d. h. ein kleiner Teil der Patienten bemerkt nach Monaten oder Jahren wieder zunehmendes Schwitzen in den ursprünglich behandelten Zonen . Dies ist jedoch meist deutlich schwächer ausgeprägt als vor der OP.

Wenn tatsächlich ein relevanter Rückfall auftritt, kann eine erneute Thorakoskopie durchgeführt werden, um z.B. zusätzliche Nervenstränge zu durchtrennen oder eine unvollständige erste Trennung zu korrigieren.

Das ist aber selten erforderlich. Über 90 % der Patienten bleiben dauerhaft an den behandelten Stellen anhidrotisch (trocken) und zufrieden mit dem Operationsergebnis.

Übernimmt die Krankenkasse die Kosten?

Ja, in der Regel ja. Die endoskopische thorakale Sympathektomie bei primärer Hyperhidrose ist in Deutschland als anerkannte Therapie etabliert und in den Leitlinien vermerkt .

Gesetzliche wie private Krankenkassen übernehmen daher normalerweise die Kosten, sofern ein krankhaftes Schwitzen vorliegt und konservative Behandlungen erfolglos ausprobiert wurden.

Ihr Arzt wird dokumentieren, welche Therapien Sie bereits hatten, und kann damit einen Kostenübernahmeantrag stellen (falls nötig). Oft kümmern sich die durchführenden Kliniken auch selbst um die Bewilligung.

Klären Sie im Zweifel vorab mit Ihrer Kasse, ob eine Genehmigung erforderlich ist – in den meisten Fällen gibt es jedoch keine Probleme.

Fazit: Dauerhaftes Schwitzen stoppen – es gibt Hilfe!

Wenn Schwitzen zur Qual wird, muss niemand die Hoffnung verlieren. Die primäre Hyperhidrose mag eine quälende und hartnäckige Erkrankung sein, doch mit modernen Therapieverfahren lässt sie sich dauerhaft in den Griff bekommen.

An erster Stelle stehen immer schonende Maßnahmen wie spezielle Deos, Iontophorese oder Botox. Doch wenn all das nicht ausreicht und das Leben weiterhin vom Schwitzen diktiert wird, bietet die thorakale Sympathektomie eine definitive Lösung.

Dank minimal-invasiver Techniken – vorzugsweise als uniportale VATS – und innovativer Methoden wie der nicht-intubierten Thorakoskopie kann dieser Eingriff heute äußerst schonend, oft ambulant und mit hoher Erfolgsquote durchgeführt werden.

Die Hände, Achseln oder Füße der Patienten bleiben danach in den meisten Fällen ein Leben lang trocken.

Natürlich muss jede Operation sorgfältig überlegt werden. Die Sympathektomie zerstört gezielt einen Teil des Nervensystems, um dem übermäßigen Schwitzen Einhalt zu gebieten – ein Schritt, der gut aufgeklärt und nur von erfahrenen Thoraxchirurgen vorgenommen werden sollte.

Nebenwirkungen wie kompensatorisches Schwitzen sind möglich, halten sich aber bei der großen Mehrheit der Patienten in erträglichen Grenzen. Die Komplikationsraten sind insgesamt sehr niedrig.

Fast alle Operierten berichten im Nachhinein, dass sie den Eingriff nicht bereuen, sondern vor allem das neugewonnene trockene Gefühl und Selbstvertrauen genießen .

Wichtig ist, einen Spezialisten zu Rate zu ziehen. In spezialisierten Einrichtungen – wie etwa dem Hyperhidrose-Zentrum VenaSeal in Berlin – wird die Sympathektomie in modernster Form angeboten: minimalinvasiv, uniportal und bei geeigneten Patienten sogar ohne Intubation.

Unser Team verfügt über langjährige Erfahrung mit dieser minimalinvasiven OP gegen Schwitzen, legt großen Wert auf individuelle Betreuung und erreicht dank hoher Expertise geringste Komplikationsraten.

Call-to-Action: Zögern Sie nicht, professionelle Hilfe zu suchen. Sie müssen sich nicht mit ständigem Schwitzen abfinden. Lassen Sie sich von unseren spezialisierten Thoraxchirurgen beraten, ob eine Sympathektomie oder eine andere Hyperhidrose-Behandlung für Sie in Frage kommt.

Vereinbaren Sie gern einen Termin in unserer Sprechstunde – wir nehmen uns Zeit für Ihr Anliegen. Gemeinsam finden wir den besten Weg, um dem Teufelskreis aus Schweiß und Scham zu entkommen. Für ein trockenes, selbstbewusstes Leben ohne Hyperhidrose!

Quellen

- Cesur E.E. et al. (2018). Non-Intubated Bilateral Single Port Endoscopic Thoracic Sympathectomy. Southern Clinics of Istanbul Eurasia 29(1):49–52. DOI: 10.14744/scie.2018.02986

- Deutsche Dermatologische Gesellschaft (2005). Hyperhidrosis – Ursachen und aktuelle Behandlungsmöglichkeiten. Leitlinie/Übersichtsarbeit, JDDG (Journal der Dt. Dermatologen).

- International Hyperhidrosis Society – News Blog (2021). New Research Documents Quality-of-Life Burden of Hyperhidrosis. (Statistik zur Lebensqualitäts-Belastung durch Hyperhidrose) .

- Caviezel C. et al. (2019). Establishing a non-intubated thoracoscopic surgery program for bilateral uniportal sympathectomy. Swiss Med Wkly 149:w20064. DOI: 10.4414/smw.2019.20064

- Hässig G., Caviezel C. (2021). NiVATS sympathectomy for hyperhidrosis: should I stay or should I go? A Narrative Review. Video-assist. Thorac. Surg. 6:29. DOI: 10.21037/vats-21-11

- Chen Y.B. et al. (2009). Uniportal versus biportal video-assisted thoracoscopic sympathectomy for palmar hyperhidrosis. Chinese Medical Journal 122(13):1525–1528 .

- Elia S. et al. (2005). Awake one-stage bilateral thoracoscopic sympathectomy for palmar hyperhidrosis: a safe outpatient procedure. Eur J Cardiothorac Surg 28(2):312–317 . DOI: 10.1016/j.ejcts.2005.03.046

- Universitätsklinikum Freiburg, Thoraxchirurgie (2023). Patienteninformation Hyperhidrose & thorakoskopische Sympathektomie. (Abruf: 2025)

- Klinikverbund Bielefeld – EvKB Thoraxchirurgie (2021). Non-intubated VATS in Bethel – Informationsflyer zur wachthroughgeführten Thoraxchirurgie. (Abruf: 2025)

- Children’s Hospital of Philadelphia (CHOP) (2020). Hyperhidrosis Surgery (Thoracoscopic Sympathectomy) – Patient Story. (Erfahrungsbericht einer jugendlichen Patientin nach ETS)

- Strutton D.R. et al. (2004). US prevalence of hyperhidrosis and impact on individuals with hyperhidrosis: Results from a national survey. Journal of the American Academy of Dermatology 51(2):241–248. DOI: 10.1016/j.jaad.2003.12.040

- Doolittle J. et al. (2016). Hyperhidrosis: an update on prevalence and severity in the United States. Archives of Dermatological Research 308(10):743–749. DOI: 10.1007/s00403-016-1697-9 (Prävalenz ~4.8 % in USA)

- Solish N. et al. (2008). Perspectives on the Management of Hyperhidrosis. Journal of Cutaneous Medicine and Surgery 12(5):233–244. DOI: 10.2310/7750.2008.07068 (Behandlungsalgorithmus bei primärer Hyperhidrose)

- Hornberger J. et al. (2004). Recognition, diagnosis, and treatment of primary focal hyperhidrosis. Journal of the American Academy of Dermatology 51(2):274–286. DOI: 10.1016/j.jaad.2003.12.029 (Konsensuspapier zur Hyperhidrose-Therapie)

- Grabell D. et al. (2018). Medical Student’s Disease: addressing patient delay in hyperhidrosis treatment. International Journal of Dermatology 57(11):1335–1336. DOI: 10.1111/ijd.14115 (Gründe, warum Patienten Therapie hinauszögern)

- AWMF S1-Leitlinie (2023). Definition und Therapie der primären Hyperhidrose. AWMF-Registernr. 013–059, gültig bis 2028 . (Deutsche Leitlinie: Therapiestufen & Kostenübernahme)

- Stolman L.P. (1998). Treatment of hyperhidrosis. Dermatologic Clinics 16(4):863–869. DOI: 10.1016/S0733-8635(05)70050-8 (Früher Übersichtsartikel zu Behandlungsoptionen)

- Ro K.M. et al. (2002). Clinical profile of patients with primary hyperhidrosis. The International Journal of Psychiatry in Medicine 32(4):353–360. DOI: 10.2190/3Y0V-JWD0-7YQH-RPJ0 (Familienhäufung und Lebensqualität bei Hyperhidrose)

- Atkins J.L. et al. (2018). The Evolving Role of Endoscopic Thoracic Sympathectomy for Hyperhidrosis. The Thoracic and Cardiovascular Surgeon 66(2):133–141. DOI: 10.1055/s-0037-1598103 (Moderne Entwicklungen ETS)

- Hashmonai M. et al. (2017). The Etiology of Primary Hyperhidrosis: A Systematic Review. Clinical Autonomic Research 27(6):379–383. DOI: 10.1007/s10286-017-0451-z (Ätiologie und Pathophysiologie der primären Hyperhidrose)